「お茶漬けの日」を祝う!永谷園のお茶づけ海苔の魅力とは?

お茶漬けの日を祝う!永谷園の秘めた魅力

毎年5月17日は「お茶漬けの日」として知られていますが、実はこの日には特別な意味があります。この日が制定されたのは2012年で、永谷園のアイコン的商品「お茶づけ海苔」が発売から60周年を迎えたことを記念しています。お茶漬けを広めた伴走者、永谷宗七郎が命を落とした日でもあり、彼の偉業を讃えるという意義も含まれています。

永谷宗七郎とお茶の歴史

江戸時代中期、庶民が良いお茶を楽しむことができなかった中、山城国の宇治田原で茶業を行っていた永谷宗七郎が「人々に毎日のルーチンの中で楽しさを提供したい」という情熱で煎茶の製法を開発しました。この功績は地元で「茶宗明神」として祀られているほどです。彼の情熱が今の「お茶づけ海苔」に繋がっていると考えると、感慨深いです。

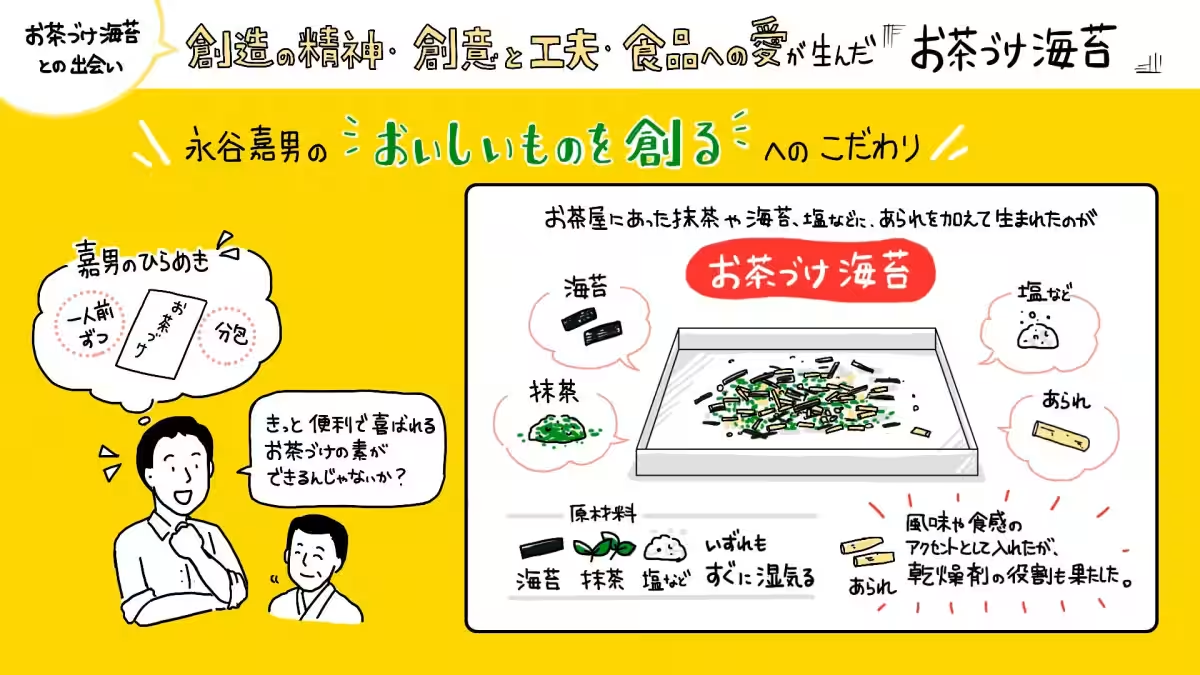

お茶づけ海苔の誕生秘話

「お茶づけ海苔」を世に送り出したのは、彼の直系の子孫であり永谷園の創業者、永谷嘉男です。彼は「小料理屋のシメのお茶漬けが愛される理由」を家庭でも楽しんでもらいたいと考え、1952年にこの商品を形にしました。シンプルな素材で構成された「お茶づけ海苔」は、抹茶、海苔、だし、あられの調和が魅力。初めからほぼ変わらないその味わいが、世代を超えて支持されているのです。

時代を超えたデザイン

パッケージデザインにもこだわりが反映されています。最初「江戸風味 お茶づけ海苔」として展示されていたパッケージは、1956年に商標登録された際に「永谷園の お茶づけ海苔」に変更されました。描かれている漢字や平仮名のバランスが江戸の情緒を醸し出しながら、歌舞伎の定式幕を模した色使いが印象的です。これは日本の伝統文化を大切にする姿勢を感じさせます。

サンプリングキャンペーンと新たな広報施策

今年の「お茶漬けの日」を祝うため、永谷園では5万食の「お茶づけ海苔」のサンプリングを実施中です。繁華街や様々なイベント会場で、社員自らが手渡しを行うことで、多くの人々とのつながりを深めています。参加することでお茶漬けの魅力を共有し、新たな発見に巡り合えるチャンスです。

さらに、永谷園はnoteに公式アカウント「味ひとすじ 永谷園【公式】」を開設し、お茶漬けのストーリーや社員の想いを発信しています。このプラットフォームを通じて、製品だけではなく、その背景にある歴史や情熱を感じ取ることが可能です。

これからの「お茶づけ海苔」の展望

「お茶づけ海苔」は発売以来、多くの人に愛されてきました。その数は170億食以上に達します。今後も、お茶漬けの持つ魅力を未来に繋げながら、さらなる新しい挑戦を続けていくことでしょう。子どもから大人まで、幅広い世代に愛される商品として「お茶漬け海苔」はますます進化していくはずです。

お茶漬けの日を通じて、家族や友人とともに心温まるひとときを楽しむのも素敵ですね。

トピックス(グルメ)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。