今、米屋が直面する厳しい現実と廃業増加の背景

米屋が直面する課題とその影響

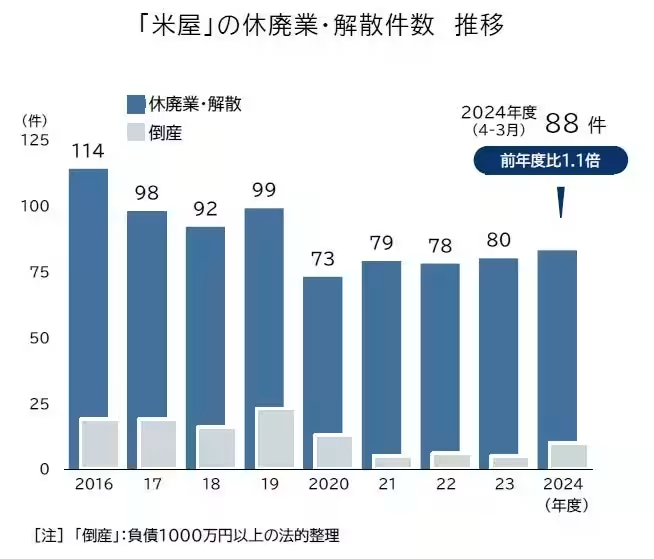

日本の「あらゆる食事の中心」として長らく親しまれた米。しかし、今、街の米屋が次々と苦境に立たされています。その原因は、コメの不足や価格高騰によるものです。2024年度には約88件の米屋が休廃業・解散を余儀なくされ、これは2年連続の増加を示しています。

経営環境の悪化

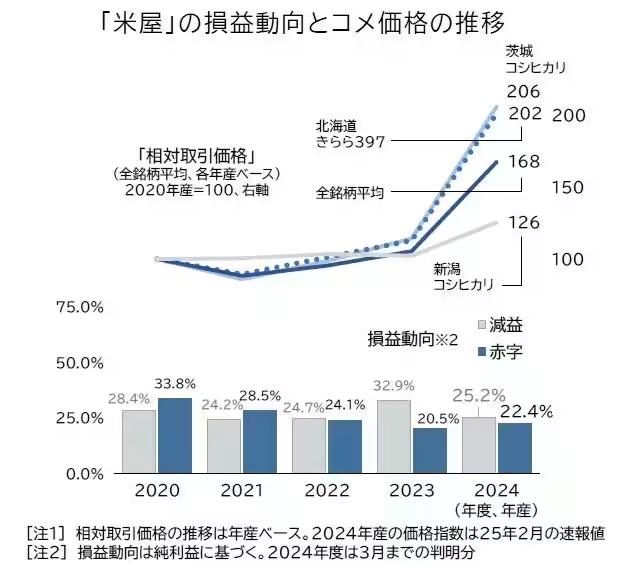

米屋の経営者が抱える問題は多岐にわたります。まず、コロナ禍以降、業界全体での経営環境が悪化していることが大きな要因です。米の流通が滞り、仕入れが難しくなる一方で、高騰した米の価格を転嫁できないケースが増加。これによって約25%の米屋が前年に比べて収益が減少し、22%は赤字に転落する結果となりました。

実際、JAグループなどの集荷業者での新米の取引価格は、2024年において前年の約6割も上昇し、米屋の取り扱うスタイルに大きな影響を与えています。特に、中食や外食で重宝されている「安い銘柄」の米では価格が2倍にまで高騰しており、顧客のニーズに応えるべく努力する米屋は苦境に立たされています。

高齢化する米屋の経営者

更に、米屋の経営者の高齢化が進んでいることも見逃せない要因です。多くの米屋は、家族経営や小規模な運営であるため、事業を継続する意欲が薄れているケースが目立ちます。このような経営スタイルでは、新たな仕入れ先を開拓することも難しく、結果的に業績が上向くことは少なくなっています。

廃業への不安

2024年度も業績が悪化する米屋が多く、廃業や倒産の可能性は高まっています。特に、供給が追いつかない中で売上の期待も薄れ、消費者からは「米屋で売るコメがない」との嘆きの声も上がっている状況です。安定した供給を目指す米屋の努力が実っていない現実が、地域の食文化を脅かす事態となっているのです。

米屋の営みを維持するには、地域と連携しながら安定した流通網を築く必要があります。しかし、急激な環境の変化に対処しきれず、多くの米屋が次の一歩を残せずにいるのが現状です。廃業の増加に歯止めがかることを願うばかりです。これからの米屋はどのような方向に進むのか、引き続き注視する必要があります。

トピックス(ライフスタイル)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。