蒲鉾の魅力を再発見!社員アンケートから見える地元の味の現在

蒲鉾の魅力を再発見!社員アンケートから見える地元の味の現在

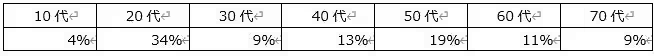

最近の調査によって、静岡県焼津市の株式会社橋本組の社員がどのように蒲鉾を食卓で楽しんでいるのか、リアルな声が明らかになりました。この調査は、地元の老舗企業・サス大酒平が製造する蒲鉾「湊」が、全国蒲鉾品評会で農林水産大臣賞を受賞したにもかかわらず、近年の蒲鉾離れという問題に焦点を当てています。

アンケート結果の背景

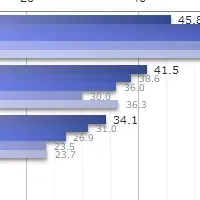

このアンケートは211名の社員を対象に実施され、蒲鉾がどのように日常に取り入れられているかを探るものです。特に、「蒲鉾は記憶のインフラであり、余白のグルメである」との結論が導き出されました。

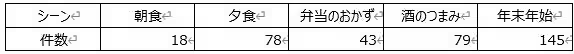

その結果、蒲鉾がどのような場面で食べられているのかが明確になり、年末年始のイベントや酒のつまみ、弁当の一品として多くの人々に親しまれていることが浮き彫りになりました。

具体的な食べ方の多様性

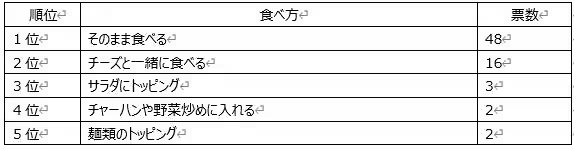

また、蒲鉾はそのまま食べるだけでなく、様々なアレンジが可能です。例えば、親子丼、雑炊、キャラ弁などに使用されるだけでなく、焼いて食べたり、サラダとして楽しんだりと、多岐にわたる食べ方がされていることが明らかになりました。これらの多様な食べ方は、蒲鉾が料理の幅を広げることにも寄与していると言えるでしょう。

みんなの共通の思い

社員の中で特に印象的な意見は、「昔はよく食べていた」「親が入れていた」という思い出に関連するものでした。蒲鉾はただの副菜にとどまらず、人々の記憶や感情を呼び起こす存在なのです。

そのため、現代の生活においても再評価される必要があると考えます。特に共働き世帯や高齢者の食事においては、火を使わずに満足感が得られる食材としての蒲鉾の存在が重要です。

住まいと食のつながり

さらに、調査結果を踏まえて、橋本組が展開する「はしもとの家」モデルハウスの設計思想との共通点も明らかになりました。そこでは、「老いにやさしい構造」が重視されており、人々が安心して楽しめる住まいが提供されています。

このように、蒲鉾は単なる食材ではなく、家族の記憶や体験が宿る重要な存在です。そして、蒲鉾の役割は、その食卓を通じて過去から現在、そして未来につながる「食のインフラ」として位置づけることができます。

今後の展開

この調査結果を活かし、橋本組では「社員レシピブック」の公開や「蒲鉾と暮らすキッチン」イベントの開催、さらに「はしもとの家」と酒平が連携して新たな製品開発に取り組む予定です。これらの活動は、地域や次の世代に食や文化を手渡す試みでもあります。

最後に

蒲鉾は地元の文化を支える重要な存在であり、これからも人々の生活に寄り添い続けることでしょう。その歴史と未来を繋ぐ役割を担っていくことは、私たち建設業界の企業としても、非常に意義深いことだと考えています。静岡県焼津市に根ざした橋本組は、地域の文化を大切にしつつ、今後も食卓を通じたコミュニケーションの場を提案し続けていきます。

トピックス(ライフスタイル)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。