お米消費の現状:価格高騰と食生活の変化が影響

お米消費の現状:価格高騰と食生活の変化が影響

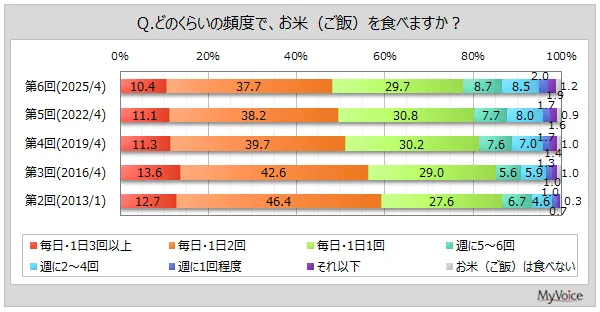

近年の調査によると、私たち日本人のお米に対する消費傾向が変わってきていることが明らかになりました。2025年に実施されたマイボイスコムの調査によると、毎日2回以上お米を食べる人の割合が減少し、過去の調査と比較してその傾向は顕著になっています。具体的には、6割近くの人々が予算の見直しや食事の量の変化から、お米の消費を抑えがちになっているようです。

お米を食べる頻度と年齢層の違い

調査では、年齢ごとのお米を満足に食べる層の違いも明らかにされました。特に、10代と20代の男性では、毎日2回以上お米を摂取する人が多く見られます。一方、60代以上の女性は「毎日1回」の方が多く、年代によってその食生活には大きな違いが見受けられます。これには、生活スタイルや嗜好の変化が影響していると考えられます。

自宅でのリーダーシップ:炊飯方法と購入場所

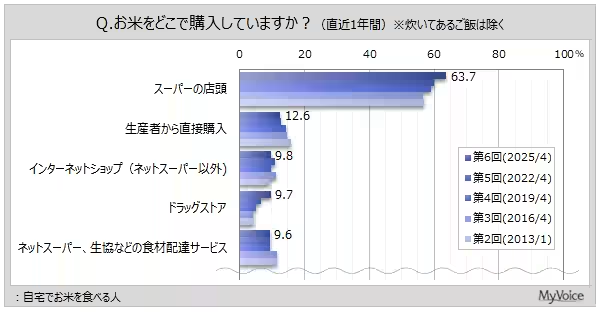

次に、自宅でお米をどのように準備しているのかを分析しました。調査結果によると、80.5%の人が無洗米以外のお米を研いで炊いていて、無洗米を使用する人は19.9%となっています。また、購入場所については「スーパーの店頭」が63.7%を占め、直接生産者から購入する人は12.6%と報告されています。このデータから、多くの人が手軽さを求めていることがうかがえます。

価格高騰の影響

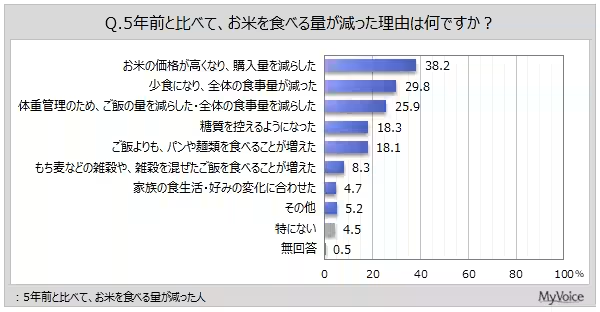

特に注目すべきは、お米の価格が高騰していることに対する反応です。約38%の人が「お米の価格が高くなり、購入量を減らした」と回答しており、これは女性や30〜40代に特に顕著です。かつての食卓に欠かせない存在だったお米が、家計の見直しの影響を受けるようになっているのです。

食事量の減少とその理由

消費者の約3割が、実際にお米を食べる量が減ったと答えています。主な理由としては、少食になって全体の食事量が減った、または体重管理のためにご飯の量を制限したことが挙げられます。特に高年齢層では、晩ご飯の主食がご飯からパンや麺類に移りつつあるという声も聞かれました。

質を重視する購入者

また、お米購入時には「価格」を最も重視する人が64.6%もおり、「味」や「国産米かどうか」など、質の高いお米を求める声も見逃せません。消費者は今、ただ量を選ぶのではなく、質や価格に気を配った選び方をしています。

まとめ

この調査から、私たちの日常における食材選びや食事習慣は、様々な外的要因に影響されていることが強く示されています。お米は日本食文化には欠かせないものでありながら、生活様式や経済的要因によってその位置が変化しています。今後の食生活の中で、お米の位置づけを再考する必要があるのかもしれません。

トピックス(ライフスタイル)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。