小田原の未来を担う地域交流と農業の活性化推進への取り組み

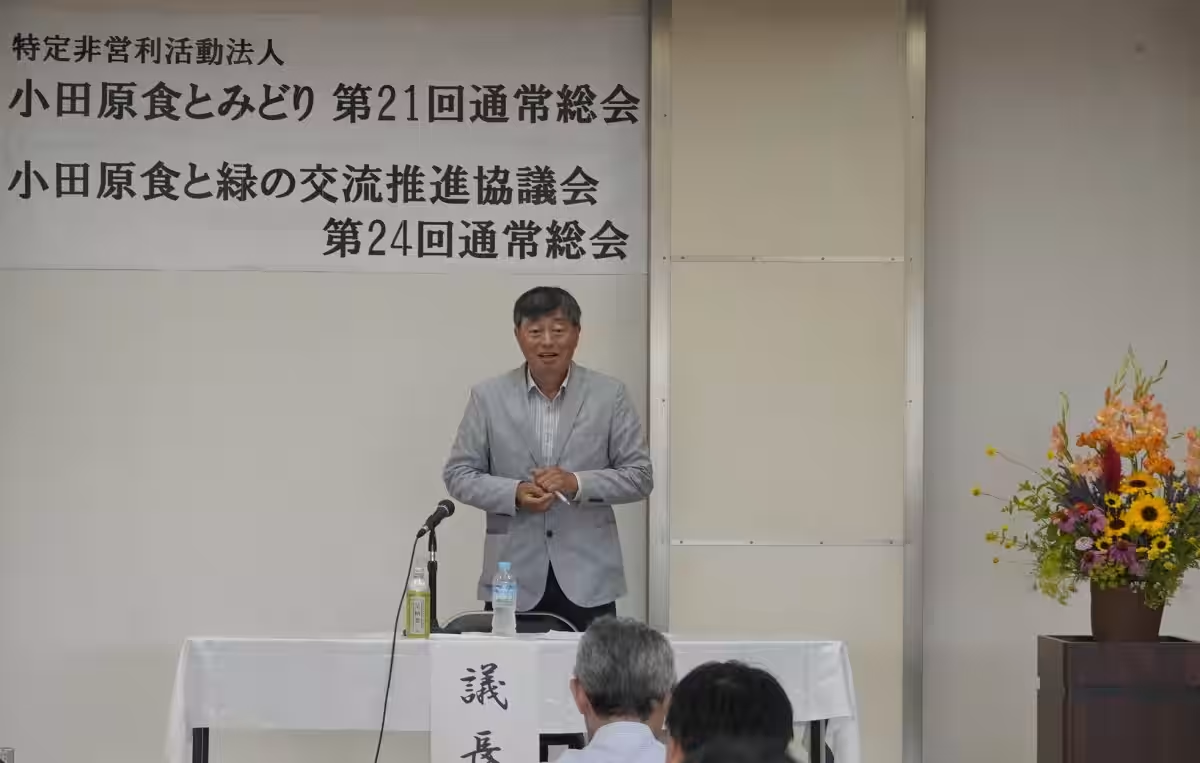

小田原市で、農業と地域活性化を目指す「小田原食と緑の交流推進協議会」の第24回通常総会が開催されました。ここでは、地域の生産者や消費者、そして行政がともに集い、小田原の魅力を再発見し、持続可能な社会を築くための活動が紹介されました。

2024年度の活動報告では、生産者と消費者の直接的な交流の必要性が強調されました。例えば「オニオン祭」や「柑謝祭」などのイベントを通じて、526名の参加者が地元の生産物に触れ合い、楽しむ機会を得ました。

特に地域の教育機関との連携企画は注目されています。日本大学生物資源科学部の学生たちが、神奈川県内の農産物の消費拡大を目的に研究発表を行い、具体的な商品開発にも寄与しました。就労支援B型事業所「ハートコープ湘南」の取組みとして、障害者とともに育てた「農福連携しいたけ」をプロモーションするアイデアや、青切りレモンを活用した収穫体験の企画が話題となりました。

また、ジョイファーム小田原が製造する新商品についても言及がありました。「梅のしずく」や「緑みかんシロップ」、各種ジャムなどはパルシステム神奈川の地域限定商品として販売され、地域の食材に新たな価値を見出しています。これにより、消費者は地元の生産物をより身近に感じることができるようになっています。

2025年度の計画として、協議会は「小田原地域の魅力を広め、持続可能なものづくりを続ける」ことを掲げています。地域の課題を共同で解決し、理解を深めあうことが重要だと、鳥居啓宣会長は強調しました。「生産者と消費者のつながりを深め、持続可能な社会をともに築くことが大切です」とのメッセージが印象的でした。

さらに、大信政一前理事長も「年間延べ3,200人が参加する企画は、真の持続可能な生産と消費のモデルとして地域発展に寄与するはず」と期待を寄せました。総会では、この流れを受けて、2025年度の役員選出も行われ、新たに長谷川壮也会長が就任しました。

小田原食と緑の交流推進協議会は、2002年に設立され、地産地消を推進しながら様々な交流企画を通じて地域活性化を図ってきました。今後も地元の人々が協力して、持続可能な社会を築く活動が続けられることが期待されています。2025年は国際協同組合年でもあり、この年を契機にさらなる交流と連携が深まることを願っています。協議会の活動は、未来の地域づくりに向けた重要な一歩となるでしょう。

2024年度の活動報告では、生産者と消費者の直接的な交流の必要性が強調されました。例えば「オニオン祭」や「柑謝祭」などのイベントを通じて、526名の参加者が地元の生産物に触れ合い、楽しむ機会を得ました。

特に地域の教育機関との連携企画は注目されています。日本大学生物資源科学部の学生たちが、神奈川県内の農産物の消費拡大を目的に研究発表を行い、具体的な商品開発にも寄与しました。就労支援B型事業所「ハートコープ湘南」の取組みとして、障害者とともに育てた「農福連携しいたけ」をプロモーションするアイデアや、青切りレモンを活用した収穫体験の企画が話題となりました。

また、ジョイファーム小田原が製造する新商品についても言及がありました。「梅のしずく」や「緑みかんシロップ」、各種ジャムなどはパルシステム神奈川の地域限定商品として販売され、地域の食材に新たな価値を見出しています。これにより、消費者は地元の生産物をより身近に感じることができるようになっています。

2025年度の計画として、協議会は「小田原地域の魅力を広め、持続可能なものづくりを続ける」ことを掲げています。地域の課題を共同で解決し、理解を深めあうことが重要だと、鳥居啓宣会長は強調しました。「生産者と消費者のつながりを深め、持続可能な社会をともに築くことが大切です」とのメッセージが印象的でした。

さらに、大信政一前理事長も「年間延べ3,200人が参加する企画は、真の持続可能な生産と消費のモデルとして地域発展に寄与するはず」と期待を寄せました。総会では、この流れを受けて、2025年度の役員選出も行われ、新たに長谷川壮也会長が就任しました。

小田原食と緑の交流推進協議会は、2002年に設立され、地産地消を推進しながら様々な交流企画を通じて地域活性化を図ってきました。今後も地元の人々が協力して、持続可能な社会を築く活動が続けられることが期待されています。2025年は国際協同組合年でもあり、この年を契機にさらなる交流と連携が深まることを願っています。協議会の活動は、未来の地域づくりに向けた重要な一歩となるでしょう。

トピックス(ライフスタイル)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。