ヒトミルク由来オリゴ糖が腸内環境を改善する可能性を研究で解明

ヒトミルク由来オリゴ糖が腸内環境を改善する可能性を研究で解明

腸内フローラの重要性が増す中、森永乳業が実施した研究が注目されています。50年以上もビフィズス菌に関する基礎研究を行ってきた森永乳業は、2020年から京都大学との共同講座を設け、腸内に生息するビフィズス菌の機能についての研究を行っています。この研究の結果、ヒトミルク由来のオリゴ糖である2’-フコシルラクトース(2’-FL)が増殖を促す悪玉菌「ウェルシュ菌」の抑制に効果があることが発見されました。

1. 研究の背景と目的

母乳に豊富に含まれるヒトミルク由来オリゴ糖(HMO)は、ビフィズス菌の増殖を助けると知られています。しかし、どの腸内細菌がこれを利用するかは未解明な部分が多く、特に乳幼児の腸内に存在する悪玉菌であるウェルシュ菌は、厳しい状況下で毒素を生産する危険があるため、その存在は健康にとって懸念材料となっています。この研究の目的は、HMOが悪玉菌に与える影響を特定し、ビフィズス菌がどのようにそれを抑制するかを明らかにすることです。

2. 研究内容と結果

(1) ウェルシュ菌の増殖

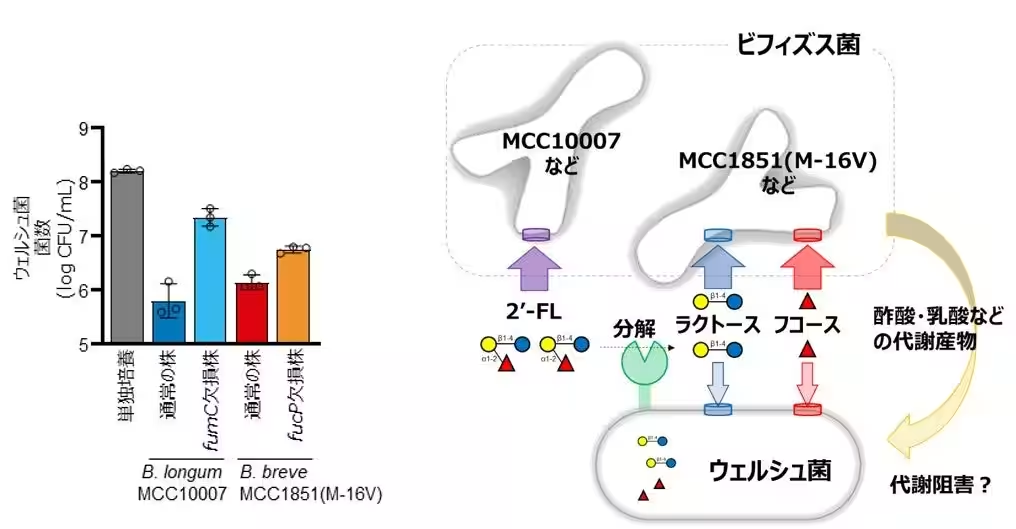

実験では、2’-FLを唯一の炭素源として培養したところ、ウェルシュ菌がこの物質を分解し、増殖することが確認されました。これは、ヒトミルク由来のオリゴ糖が悪玉菌の餌になり得ることを示しています。

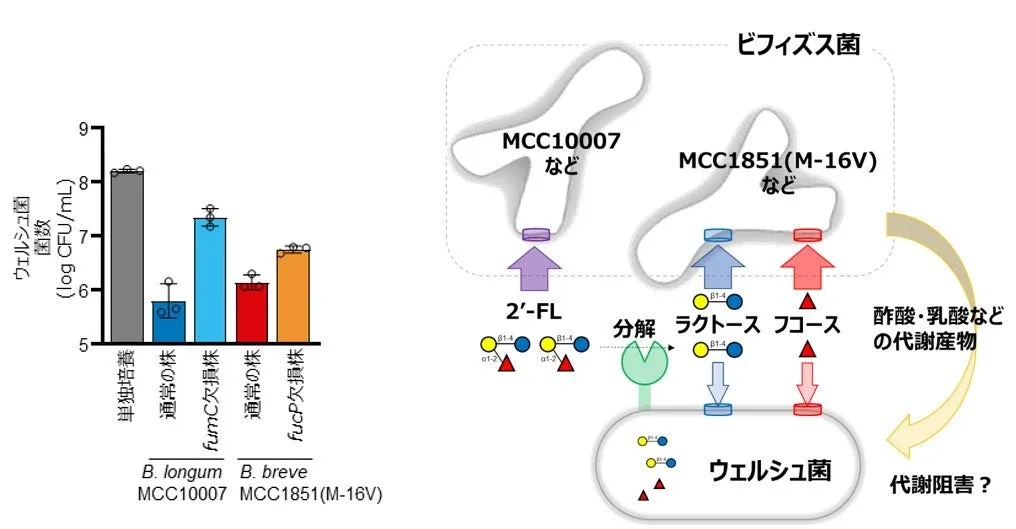

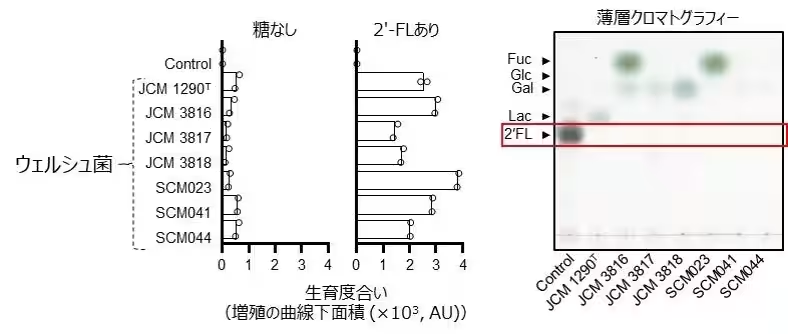

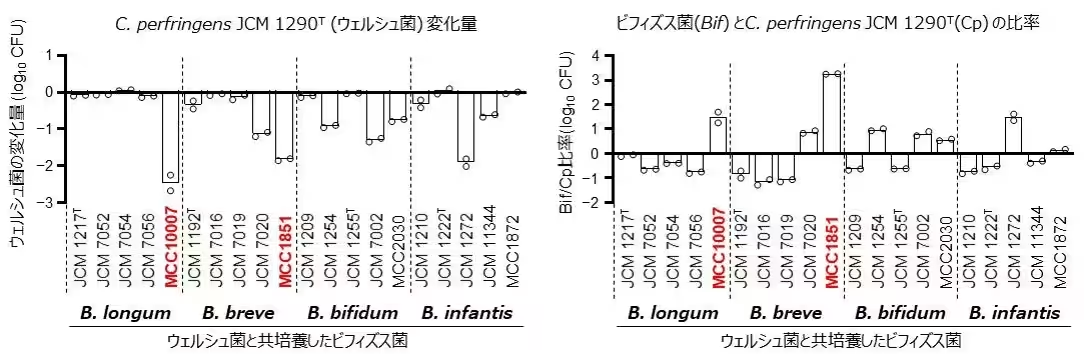

(2) ビフィズス菌との相互作用

続いて、様々なビフィズス菌株とウェルシュ菌を同時に培養した実験では、一部のビフィズス菌がウェルシュ菌の増殖や毒素産生を抑制することが分かりました。特に、B. longum MCC10007はウェルシュ菌の数を大幅に減少させ、B. breve MCC1851(M-16V)はビフィズス菌とウェルシュ菌の比率を向上させる効果を示しました。

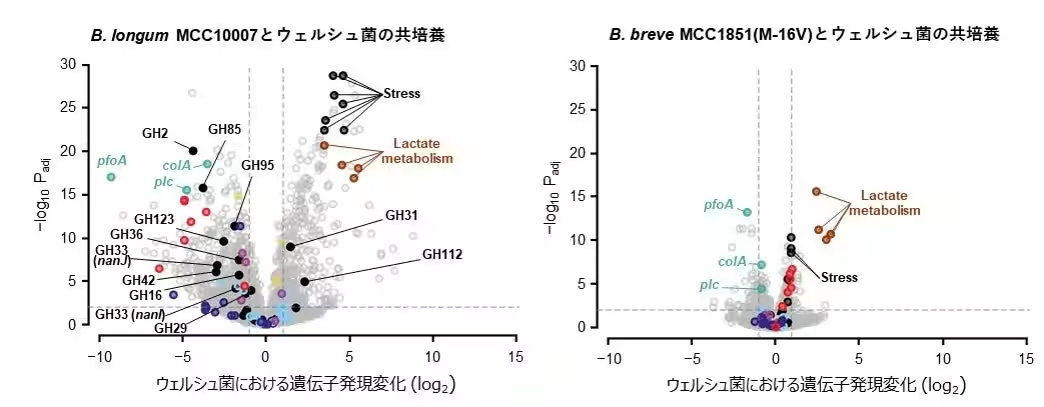

(3) 抑制メカニズムの解析

ビフィズス菌がウェルシュ菌の毒素産生を低下させる遺伝子の発現を抑制するメカニズムも明らかにされました。特に、ウェルシュ菌が持つ毒素生成に関与する遺伝子の発現が低下し、乳酸の酸化に関連する遺伝子は上昇することが示され、エネルギー生成が妨げられる可能性が示唆されました。また、ビフィズス菌はフコースやラクトースを利用することで、腸内環境を改善し、結果的にウェルシュ菌を抑制する役割を果たしている可能性があります。

3. まとめ

この研究の結果から、2’-FLを含んだHMOが悪玉菌に利用されるリスクがある一方で、特定のビフィズス菌がそれを抑制する能力を持つことが示されました。特に、MCC10007やMCC1851(M-16V)といったビフィズス菌が、ウェルシュ菌を強く抑制する機能を持っていることが確認されたことは、今後の腸内環境改善策において重要な知見だと言えます。森永乳業は今後もこの研究を進め、HMOとビフィズス菌の関係を解明していくことで、より健康的な腸内環境の実現に寄与していく予定です。

トピックス(美容)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。