日本における培養うなぎの未来:新たな食文化のスタート

日本における培養うなぎの未来:新たな食文化のスタート

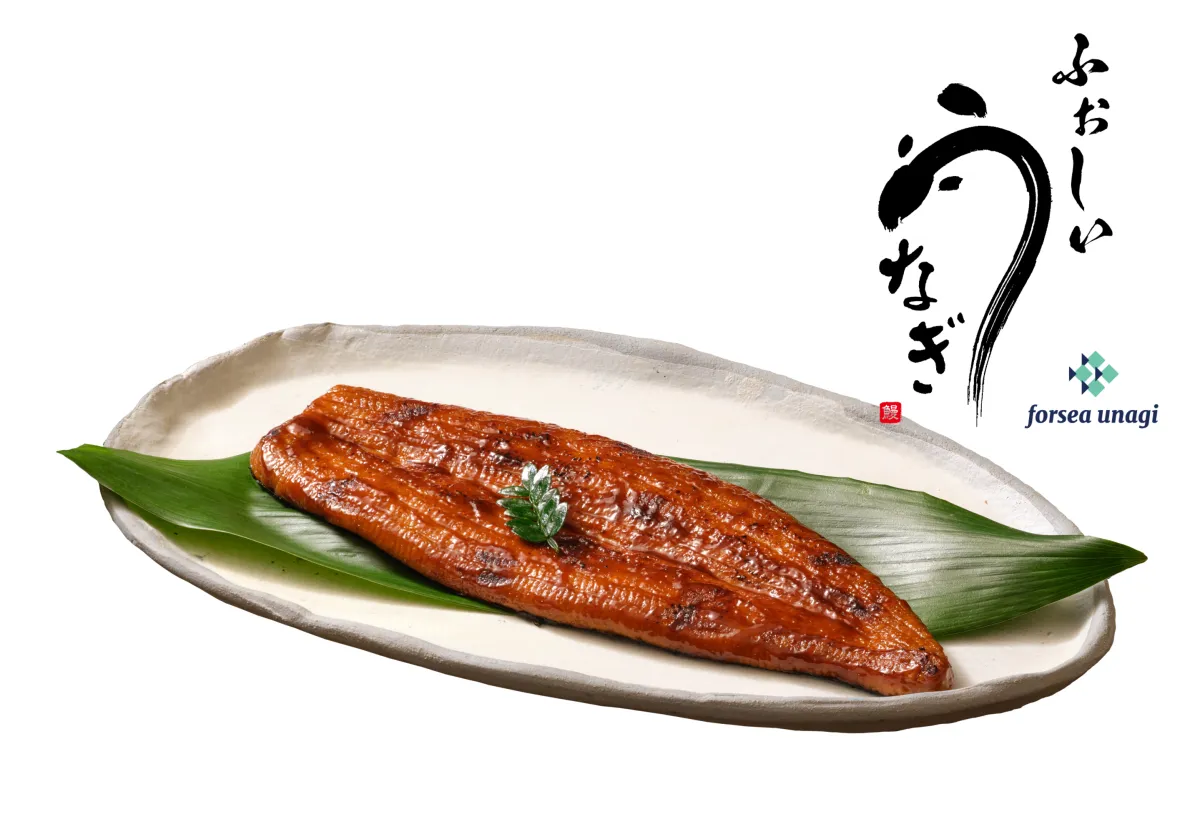

近年、世界中で注目を集める培養肉や細胞水産物ですが、その中で「培養うなぎ」の存在も徐々に広がりを見せています。イスラエルのスタートアップ企業Forsea Foodsが実施した調査によると、日本の消費者の間でも培養うなぎへの関心が高まっていることが報告されています。今回は、その背景と期待される未来について詳しく見ていきましょう。

消費者の高まりつつある関心

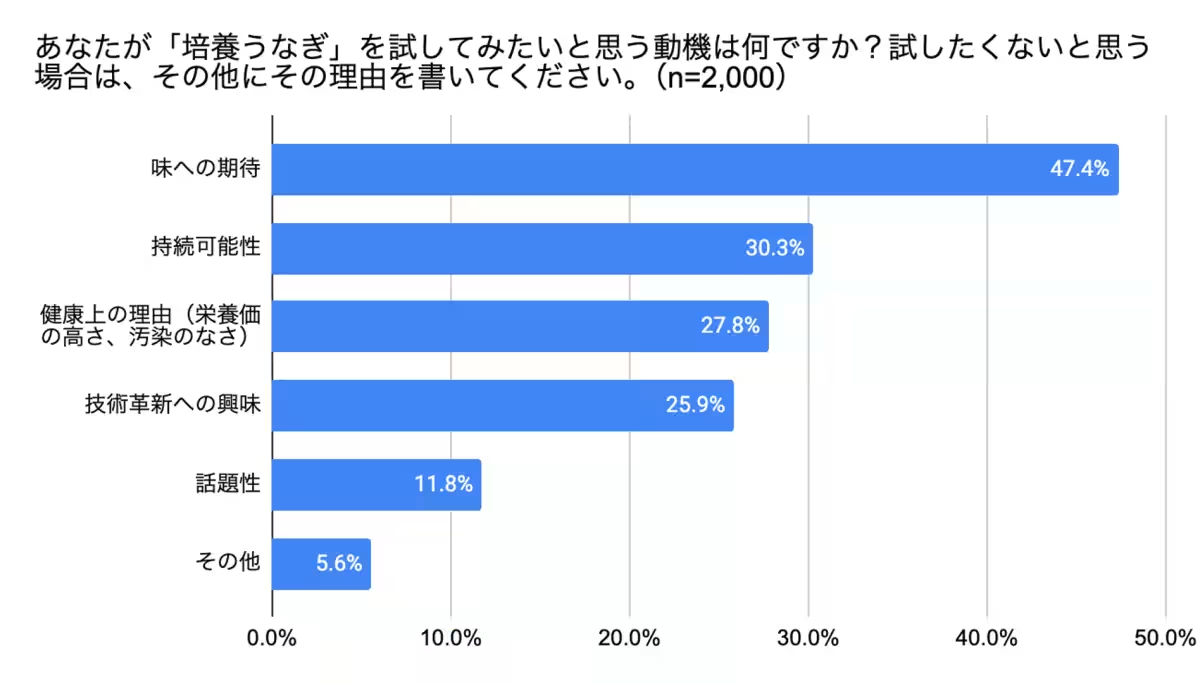

Forsea Foodsによる調査では、日本全体を対象にした2050名の回答者の中で、なんと35%が「培養うなぎを試してみたい」と意欲を示しました。この回答は、培養うなぎが提供する新しい可能性への期待感を反映しています。また、25%の人は価格を気にせず、様々な理由から試してみたいという意向を持っていることが分かりました。特に、高価格がうなぎの消費を制限する要因として浮き彫りになっており、培養うなぎが適正価格で提供されれば、さらなる普及が見込まれるでしょう。

うなぎ消費に関する現状

日本は世界のうなぎ供給の50%を消費しており、その人気は依然として根強いものの、高価格と乱獲による問題が消費を妨げています。Forseaの調査では、23%の回答者が「うなぎが大好きなのに高いために購入を控えている」といいます。さらに、絶滅危惧種としてのうなぎの現状に関心をもつ人も多く、これには生態系への配慮も影響していると考えられます。

培養うなぎの利点

培養うなぎは持続可能で、なおかつ安全な食材として期待されています。Forseaの代表であるロイ・ニアーCEOは、「日本の消費者が新しい食品の選択肢を受け入れる準備ができていることが分かった」と語っています。特に環境意識の高い若年層や健康を重視する家庭の主婦など、多様な層が興味をもたれていることもポイントです。

栄養価と安全面

多くの消費者は培養うなぎの栄養価や安全面を評価しており、重金属や汚染物質を含まないことが安心材料となっています。約3分の1の人々がその健康面から「栄養価が高い」と考えており、持続可能性を理由に興味をもっている人もいます。特に40%近くの回答者が、「細胞培養による水産物が乱獲問題の解決策となる」と認識していることも注目です。

技術の進歩

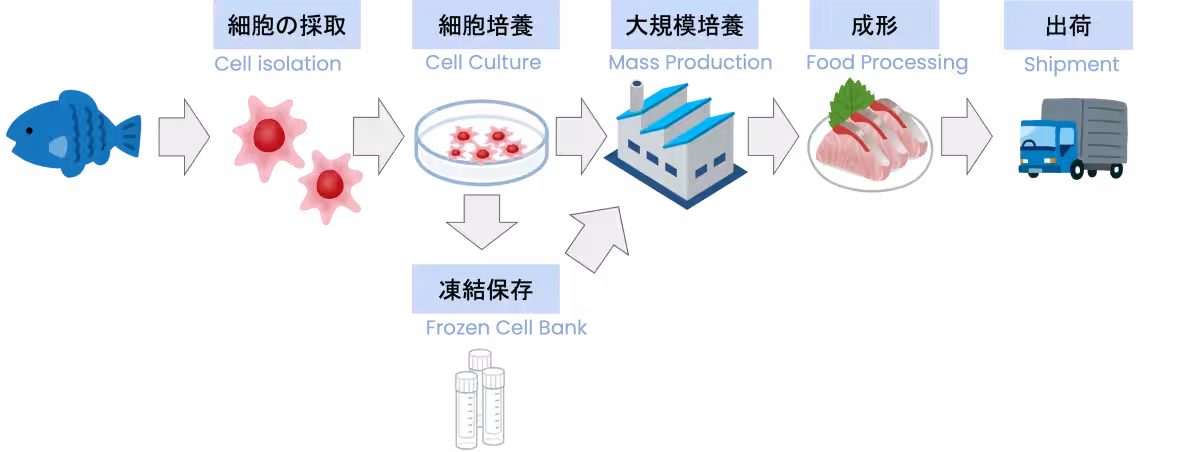

Forseaの培養技術には独自のオルガノイド技術が用いられており、自然環境に近い形で魚の細胞が成長することを可能にしています。この方法により、天然のうなぎに近い味や食感を再現しつつ、資源の使用を抑えることができます。これが大規模生産を実現し、商業好きにおける新たな道を開くことにもつながるでしょう。

結論:日本市場への進出

2025年には、東京で開催される「イスラエル・フードテック・イノベーションイベント」において、実際に培養うなぎを体験できる場が設けられます。これは日本における新たな食品文化の始まりを象徴する重要なステップとなるでしょう。

Forsea Foodsは、日本の消費者のニーズに応えるかたちで、持続可能な新しい食材を市場に投入していくことに意欲を示しています。これからの展開が非常に楽しみですね。

トピックス(ライフスタイル)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。