エシカルフードを促進する新たな研究成果が学術会議で発表

新たなエシカルフードの可能性を探る

エシカル消費の重要性が高まる中、共創型プラットフォーム「V みんなのエシカルフードラボ」と明治大学の加藤拓巳専任講師が共同研究を行い、その成果がアメリカのマーケティング協会(AMA)の学術会議や国際シンポジウムで発表されました。この研究は、エシカル商品を消費者価値に転換する方法を探求しています。

研究背景と目的

「V みんなのエシカルフードラボ」では、エシカルな商品の消費者価値を明らかにし、その創造を促進することを目指しています。2024年7月からは「食のサステナビリティフォーラム2024」を開催し、約4,000名のV会員を対象にしたアンケート調査を実施しました。その結果を基に、エシカル消費をどのように促進できるのかを考える「エシカル要因を消費者価値に転換するコンセプトの開発・実証」を行いました。

このプロジェクトは、食品メーカーや流通、テック業界などの関係者が集まり、エシカル商品の開発がどのように社会的意義を持ち、消費者に価値を提供できるのかを話し合う重要な場となりました。

学術会議とシンポジウムの重要性

今回の共同研究成果は、American Marketing Association Winter Academic Conference 2025や11th International Symposium on Affective Science and Engineeringで発表されました。

American Marketing Association Winter Academic Conference 2025

このカンファレンスは、自然と人類に貢献するマーケティングをテーマに、営利中心のビジネスモデルから環境価値を両立するマーケティングの研究発表が行われます。AMAは、マーケティングの最前線に携わる専門家が集結し、最新の研究成果を共有し合う貴重な機会となります。

11th International Symposium on Affective Science and Engineering

このシンポジウムでは、感性工学を駆使した最新の知識を共有し、様々な分野の専門家が集まり議論を交わします。エシカルフードの分野でも、新たなアプローチや価値の創出が期待されています。

研究の詳細と発見

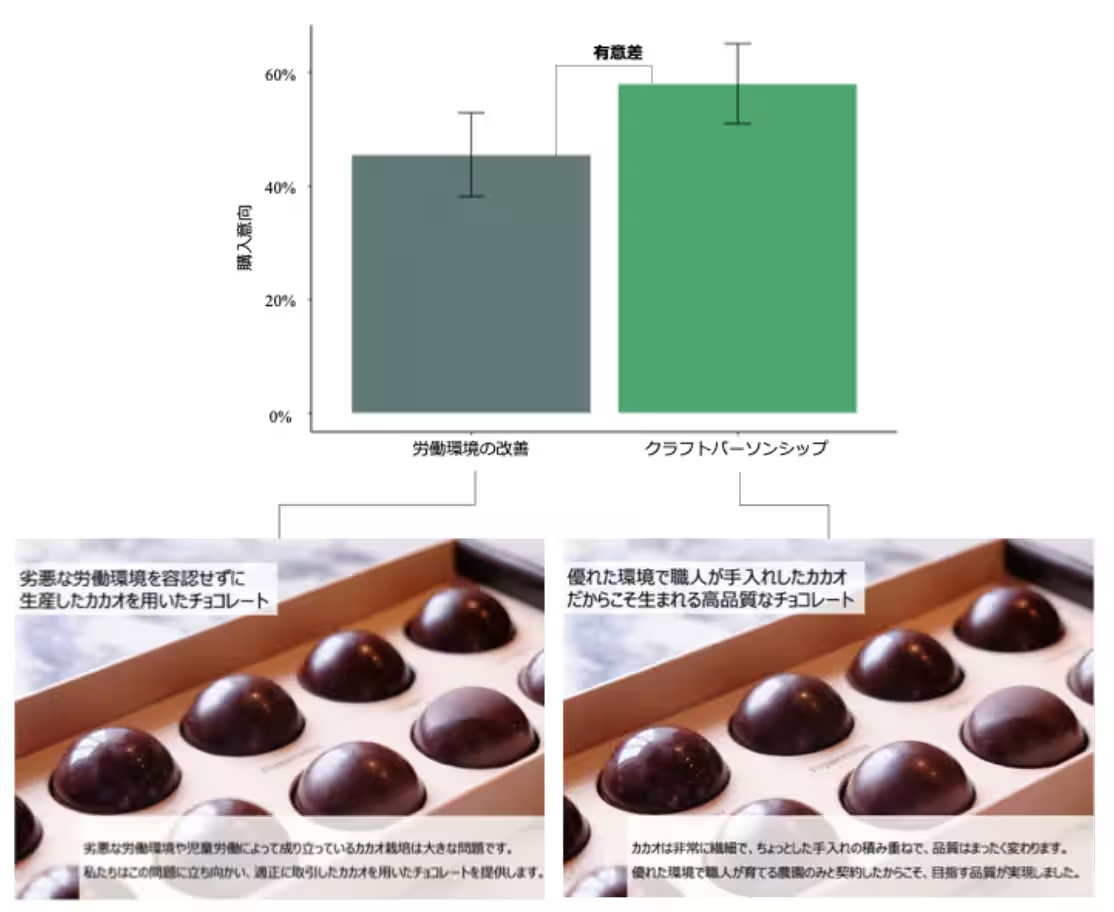

本研究では、消費者のエシカル商品に対する前向きな意見と、実際の購入行動との間に存在する乖離を解決するため、エシカル要因が与える影響を評価しました。この評価を通じて、利己的動機に基づく消費者価値への転換を図る新たなコンセプトの開発も目指しました。

例えば、エシカルチョコレートの魅力は「貧困・児童の労働問題解決」といった社会問題の訴求よりも、「良い労働条件がもたらす商品品質」として消費者にアピールする方が効果的であることが実証されました。また、アニマルウェルフェアをテーマにした場合も、家畜の放牧や平飼いのアプローチだけではなく、「運動量が多く、肉の脂肪分が少ない」といった具体的な商品の特性を訴求することが、商品価値の向上に寄与することが明らかになっています。

今後の展望

CCCMKホールディングスは、エシカルフードがより多くの人々に広がることを目指し、各方面のステークホルダーと連携を強化しています。「V みんなのエシカルフードラボ」を通じて、未来の食の循環を構築するための取り組みを続けます。

このように、エシカル消費を促進するための研究成果は、私たちの食生活に新たな視点を与えると同時に、持続可能な未来に向けた重要なステップと言えるでしょう。

関連リンク

サードペディア百科事典: 明治大学 エシカルフード CCCMKホールディングス

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。