簡便な化学物質リスク評価法の開発とその意義

新たな化学物質リスク評価法の開発

千葉大学大学院理学研究院の佐々彰准教授を中心にした研究チームが、国立医薬品食品衛生研究所との共同で、新しい化学物質のリスク評価手法を開発しました。この試験法は、化学物質が生体に与えるエピジェネティックな影響を簡便かつ定量的に測定することができる点で革新的です。この新しいアプローチは、従来の遺伝毒性試験をベースにしており、経済協力開発機構(OECD)の基準に沿っています。

研究の背景

遺伝毒性物質は、ゲノムDNAの塩基配列を変化させることで突然変異を引き起こしますが、一方で、多くの化学物質はDNAの塩基配列には影響を与えないものの、エピジェネティックな変更をもたらして遺伝子の機能を変化させることがあります。これまでこうしたエピジェネティックな影響を評価する方法は、OECDの規格には載っていませんでした。

現在、エピジェネティックな変化を測定するには、次世代シーケンサーや高価な機器が必要とされ、多くのハードルがあります。そのため、簡易的に評価できる新しい手法が求められていました。

研究成果の内容

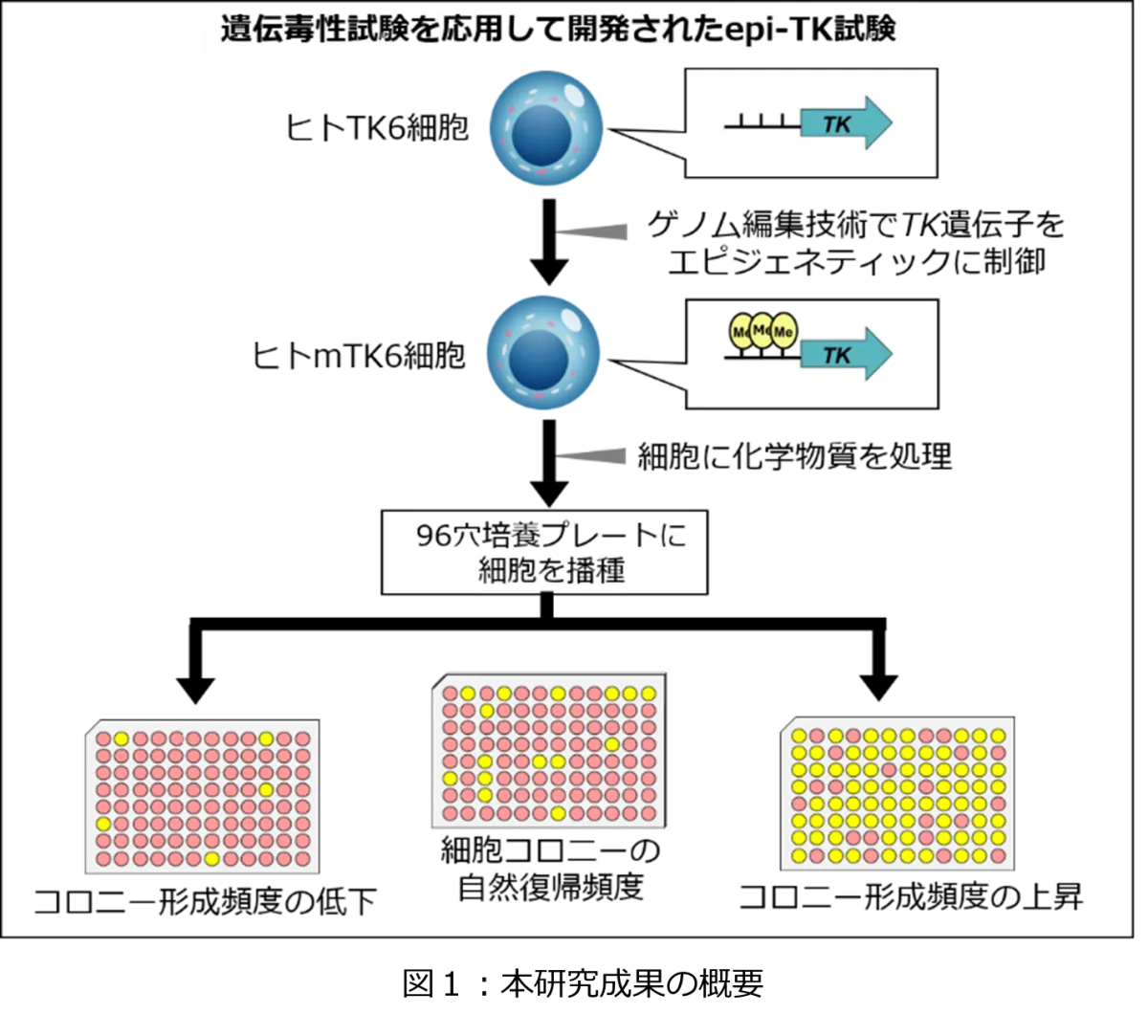

本研究チームが開発した「epi-TK試験」は、従来の手法では捉えにくかった化学物質のエピジェネティックな影響を評価できる方法です。この試験法は、ヒトリンパ芽球細胞株TK6を使用し、遺伝子突然変異を検出することに基づいています。さらに、ゲノム編集技術を活用し、エピジェネティックな制御が可能な細胞株「mTK6」を樹立しました。

この新しい細胞株では、外的要因がTK遺伝子の表現型に影響を与え、細胞のコロニー形成に影響を及ぼします。具体的には、DNAメチル化が阻害された場合、TK遺伝子が活性化され、コロニー形成が増加。一方、メチル化が促進またはヒストン修飾が変化することで、その遺伝子がより強く不活性化され、コロニー形成が減少します。この変化は、複雑な機器や技術を使わずとも定量化可能です。

この手法を用いれば、様々な化学物質のエピジェネティックな作用を数値として比較することができ、さらにその悪影響を明らかにすることができます。特に、DNAメチル化阻害剤である5-アザ-2'-デオキシシチジンや、発がん物質の12-O-テトラデカノイルホルボール-13-アセタート(TPA)による作用の評価が行われています。

今後の展望

この新たな試験法の発展により、化学物質のエピジェネティックな影響に基づくリスク評価がより高い精度で可能になると期待されています。また、この手法を活用することで、発がんリスクのある化学物質のスクリーニングが進むでしょう。

おわりに

化学物質がもたらすエピジェネティックな影響を評価する新しい手法の開発は、環境安全性や製品の安全性への理解を深め、私たちの健康を守るための重要な一歩となるでしょう。この研究成果は、今後の化学物質リスク評価に大いに寄与することが期待されています。

トピックス(美容)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。