Z世代の音楽選好、友達よりもアルゴリズムに心惹かれる理由とは

Z世代の音楽選好、友達よりもアルゴリズムに心惹かれる理由とは

最近、株式会社RECCOOが運営するクイックリサーチサービス『サークルアップ』によって、「Z世代の楽曲消費行動」についての調査が発表されました。この調査結果では、大学生による友達からの音楽推薦と自己発掘の楽曲に対する意識の違いが浮き彫りになりました。

友達からの推薦に対する消極的な姿勢

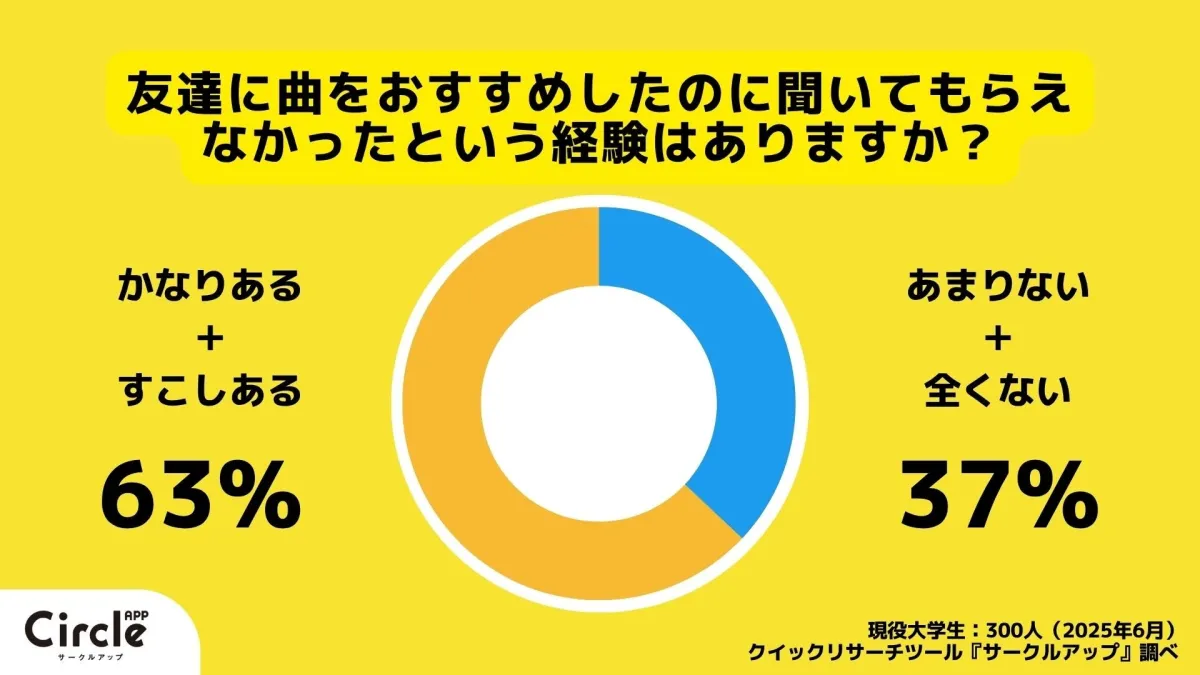

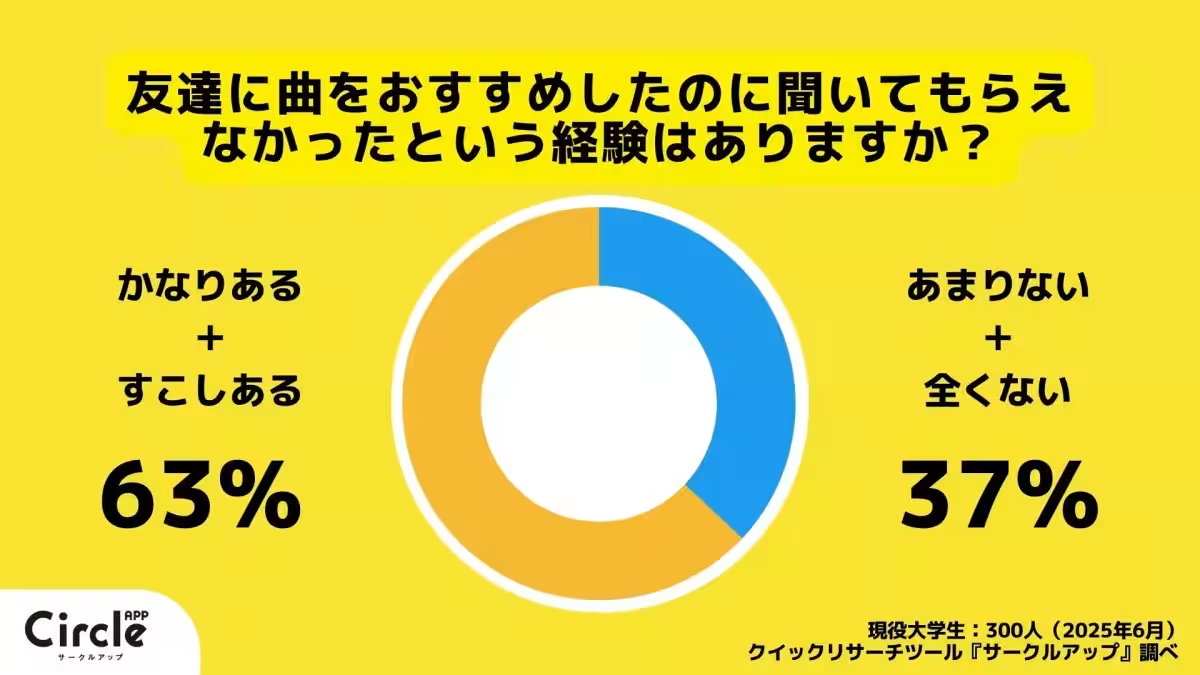

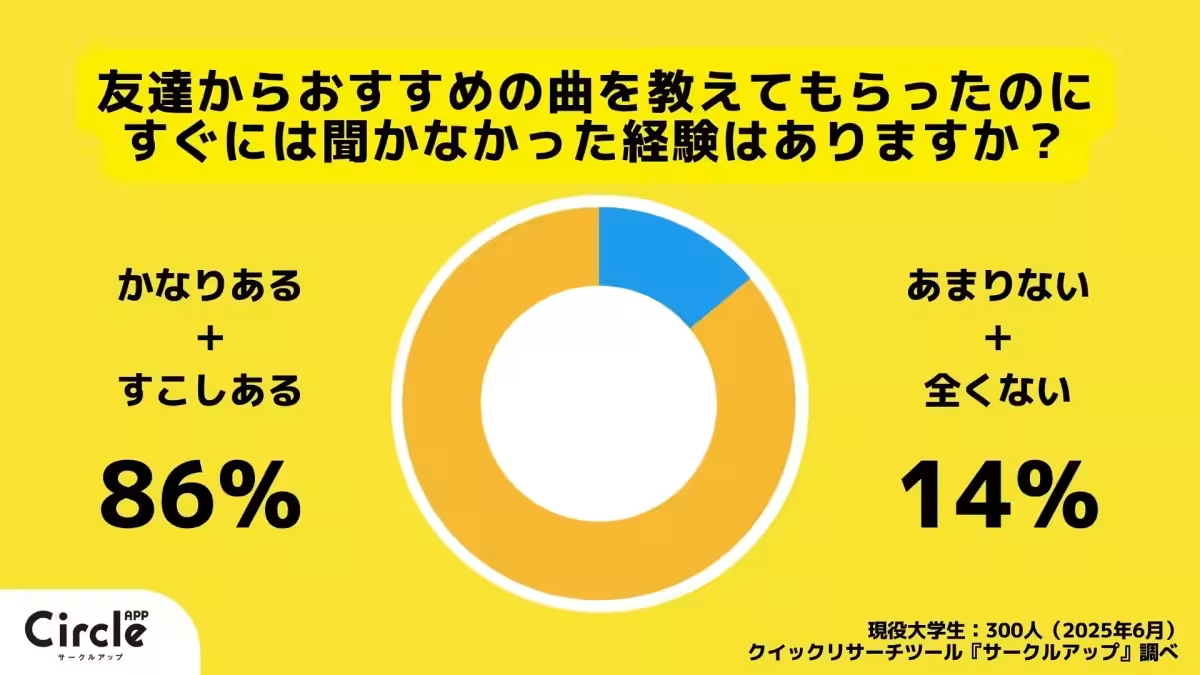

調査によると、友達から勧められた曲を実際には聴かなかった学生は全体の6割にも上ります。また、自ら積極的に聴かなかったと答えた学生は8割以上に達しました。この傾向から、友達の推薦曲は優先されにくいことがわかります。

友達の影響力は薄い?

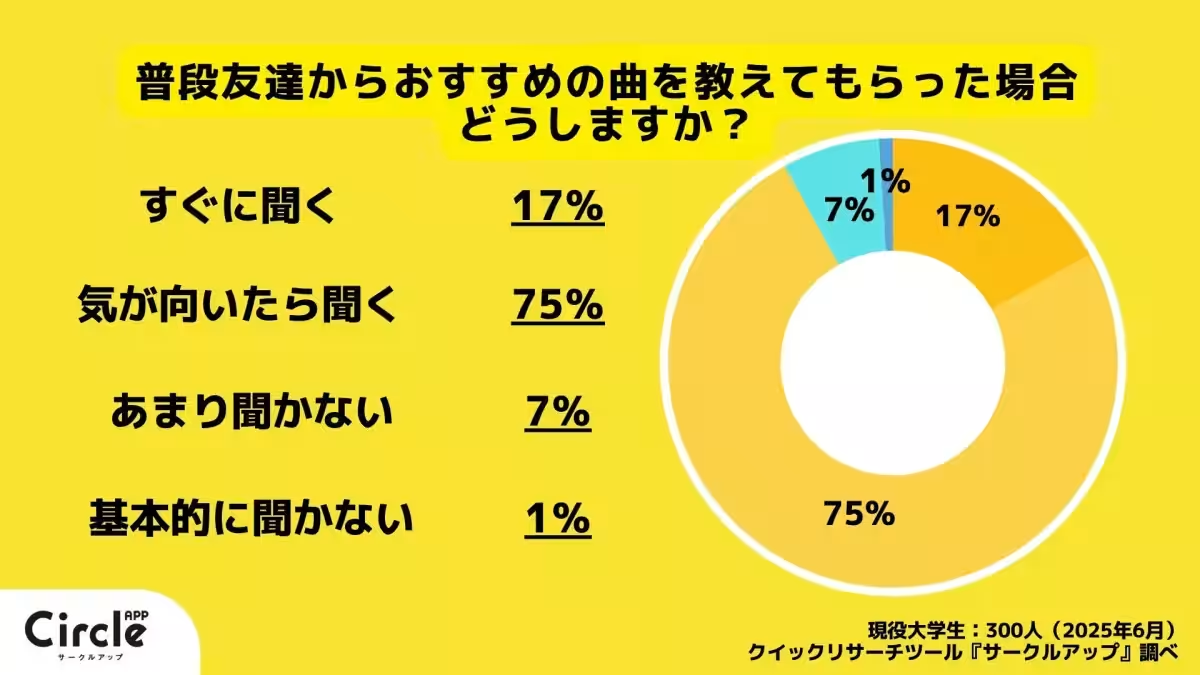

アンケートでは、友達からの推薦に対して「気が向いたら聴く」と答えた学生が多く、友達の音楽推薦がまったく無意味なわけではないものの、やはり「好みが合わない」「時間がない」といった理由が上位を占めていました。特に、約3分の1の学生が「好みが合わないことが多い」と述べています。

自己発掘の魅力

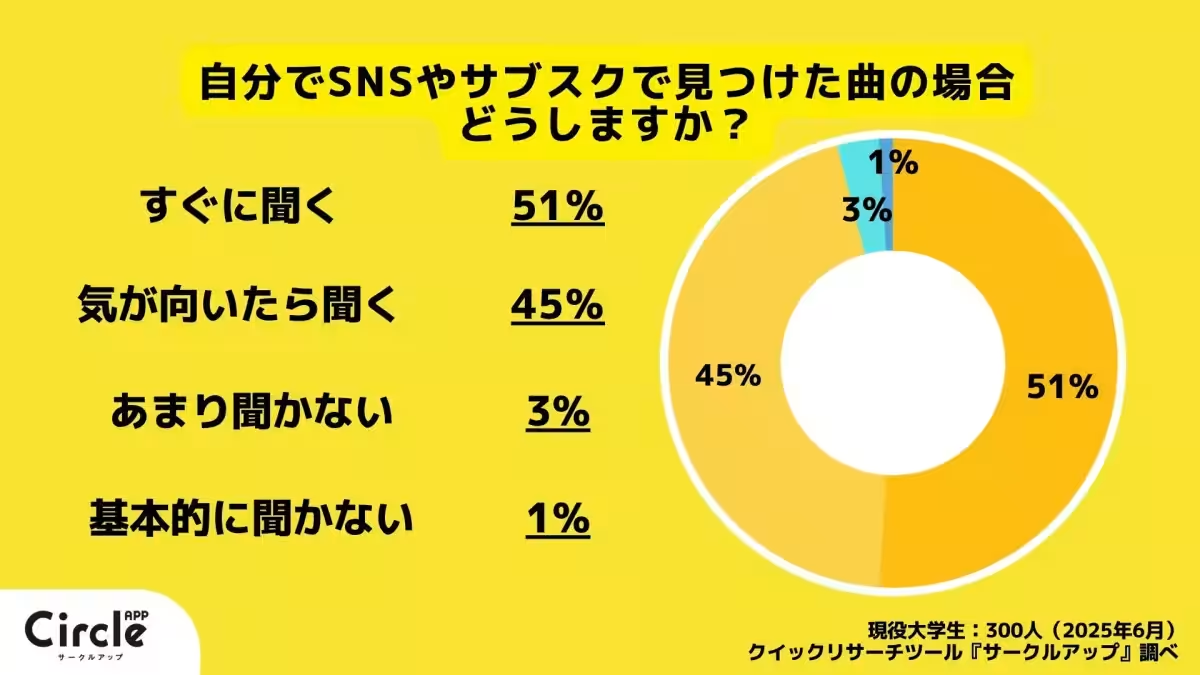

一方で、自分で見つけた曲に対しては5割の学生が積極的な態度を示しました。「すぐに聴く」と答えた学生が51%に達しており、自分で発見した曲には積極的に耳を傾ける傾向があることが明らかです。「良い曲かもしれない」という期待が高まるからか、その多くが自己発見に対するポジティブな感情をにじませています。

アルゴリズムの影響

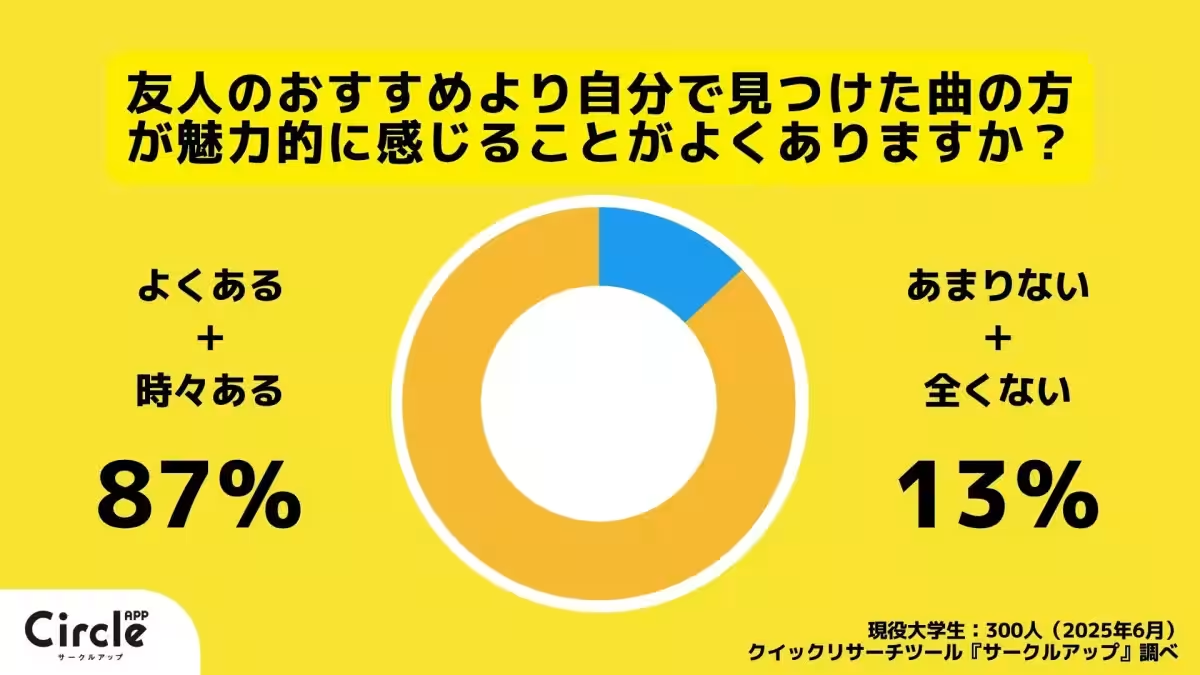

調査では、友達からの推薦よりも自分で見つけた曲に魅力を感じると答えた学生は80%以上でした。この現象の裏には、音楽プラットフォームのレコメンデーション機能やアルゴリズムの影響があると考えられます。友達におすすめされることで感じるプレッシャーと比べ、自分で発見した曲は「押しつけ感がなくて気楽」と感じるZ世代の声も多く聞こえます。

Z世代の音楽発見チャネル

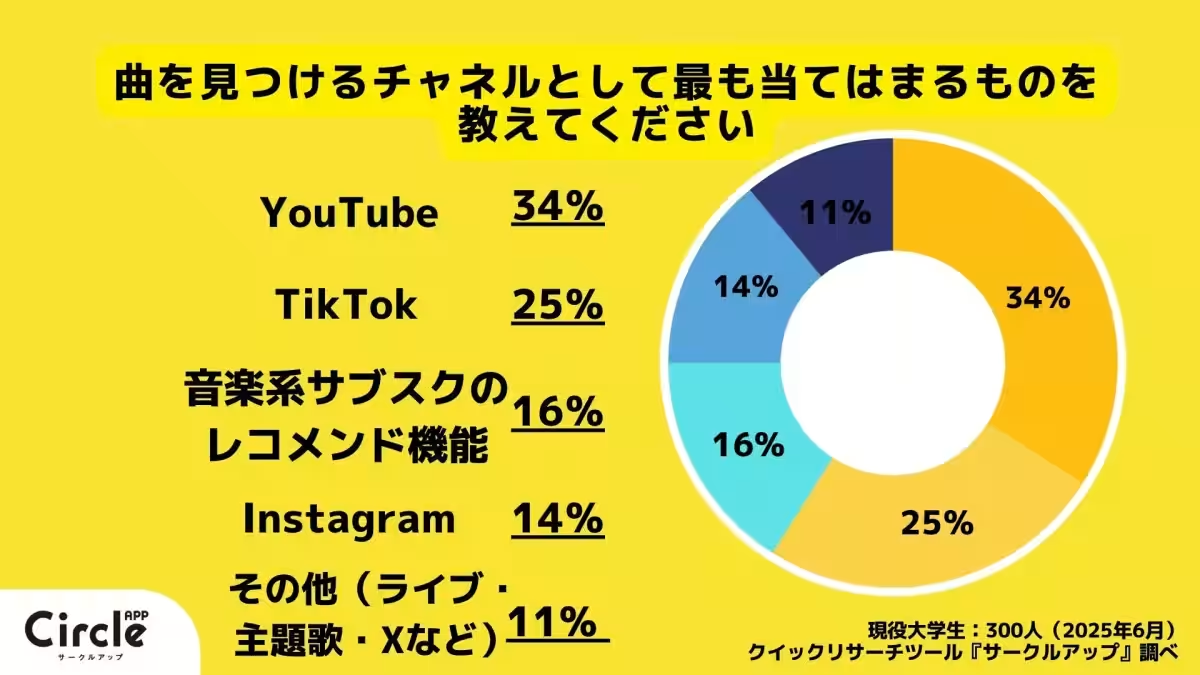

Z世代の学生が新しい音楽を見つける際に利用する主なチャネルは、YouTube、TikTok、音楽サブスクリプションサービスでした。YouTubeはMVを探しやすい点、TikTokは流行の曲に触れる機会を提供する点、音楽サブスクは継続的に聴く習慣を作りやすい点が特徴的でした。

まとめ

Z世代の音楽消費行動は、友達からの推薦よりも自らの発見を重視していることが明らかになりました。この傾向は、音楽プラットフォームの進化やアルゴリズムの進展が影響を与えていると考えられます。実際の調査結果を見てみると、Z世代の音楽へのアプローチがいかに変化しているのか、そのリアルな声を実感できる内容となっています。株式会社RECCOOでは、こうしたリアルなデータを基に、さらなる調査を進めていく方針です。興味のある方は、ぜひサークルアップまでお問い合わせください。

トピックス(音楽)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。