カゴメ株式会社が推進する太陽光発電の需要調整戦略「上げDR」の全貌とは

カゴメの新しい試み、上げDemand Responseとは

カゴメ株式会社は、2050年のカーボンニュートラル達成に向け、再生可能エネルギーの活用を進めています。その一環として、2025年4月より新たな取り組み「上げDemand Response」(以下、上げDR)を茨城工場で実施することを発表しました。この取り組みは、特に太陽光発電による電力供給の変動を支えるため、日中の電気使用量を意図的に増やすことに焦点を当てています。この文脈での需要調整は、持続可能な社会の実現に向けた大きな一歩となるでしょう。

なぜ上げDRが必要なのか

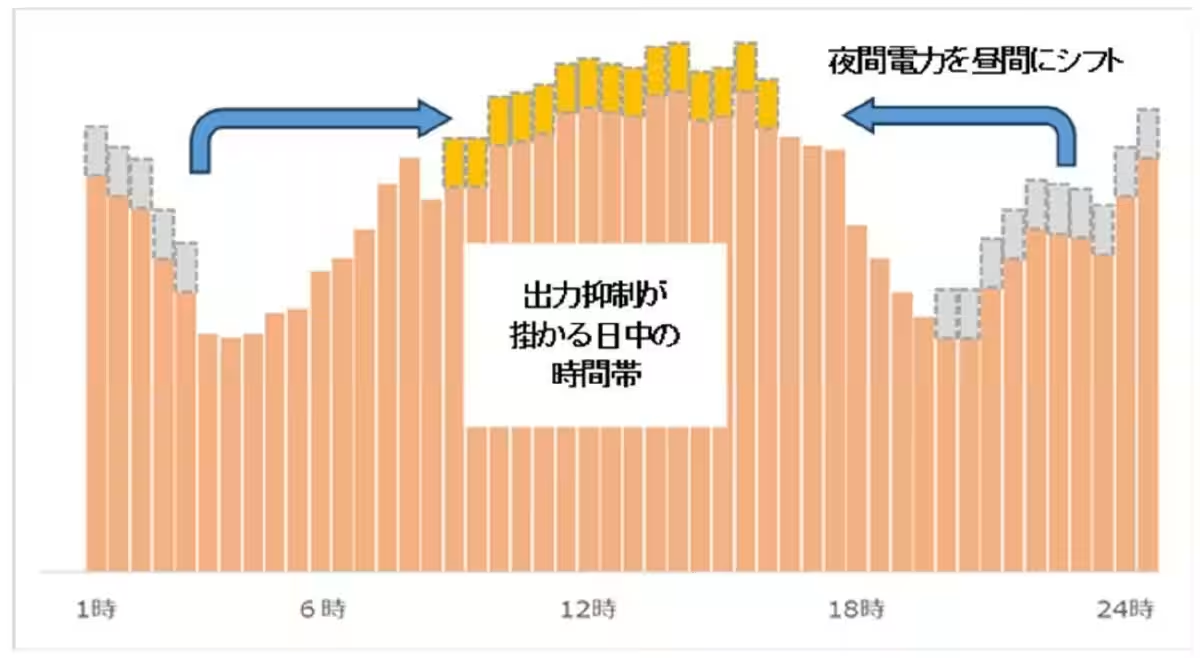

太陽光発電は、天候に大きく依存しているため、供給量が一定ではないのが特徴です。晴れた日中は電力供給が増加し、その結果、時には供給過多の状態が発生します。このような場合、電力会社は太陽光発電の出力を抑える「出力抑制」を行わざるを得ません。上げDRは、この出力抑制のリスクを軽減する手法の一つです。需給バランスの調整により、太陽光発電のメリットを最大限に引き出すことが期待されています。

上げDRの具体的な運用

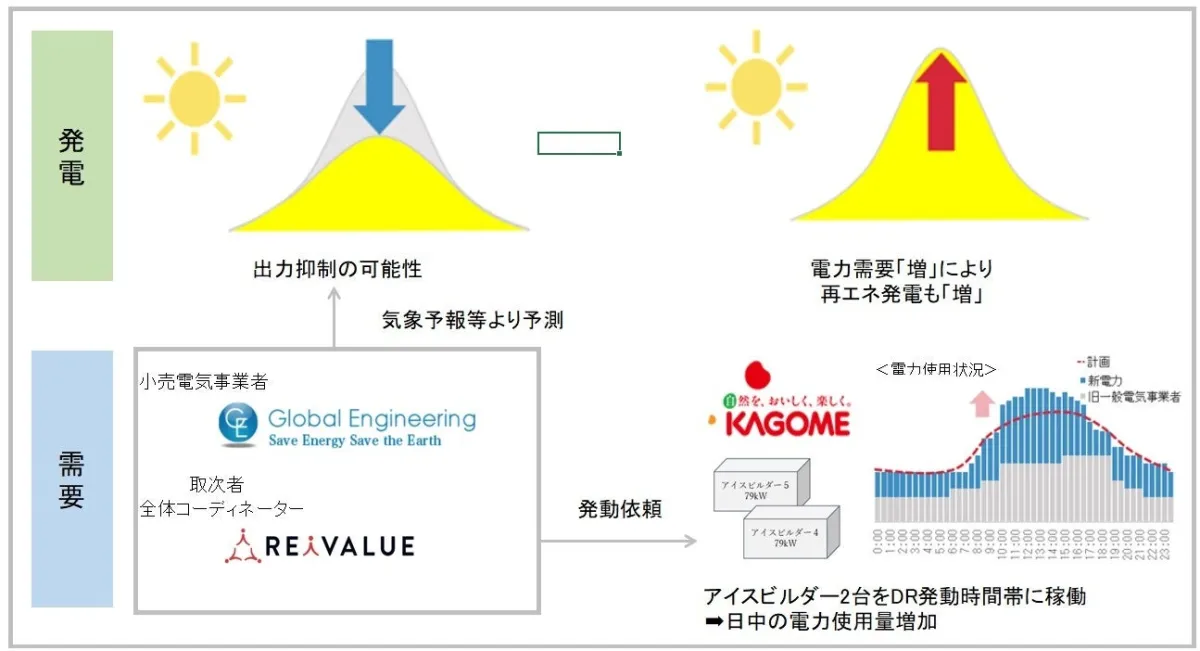

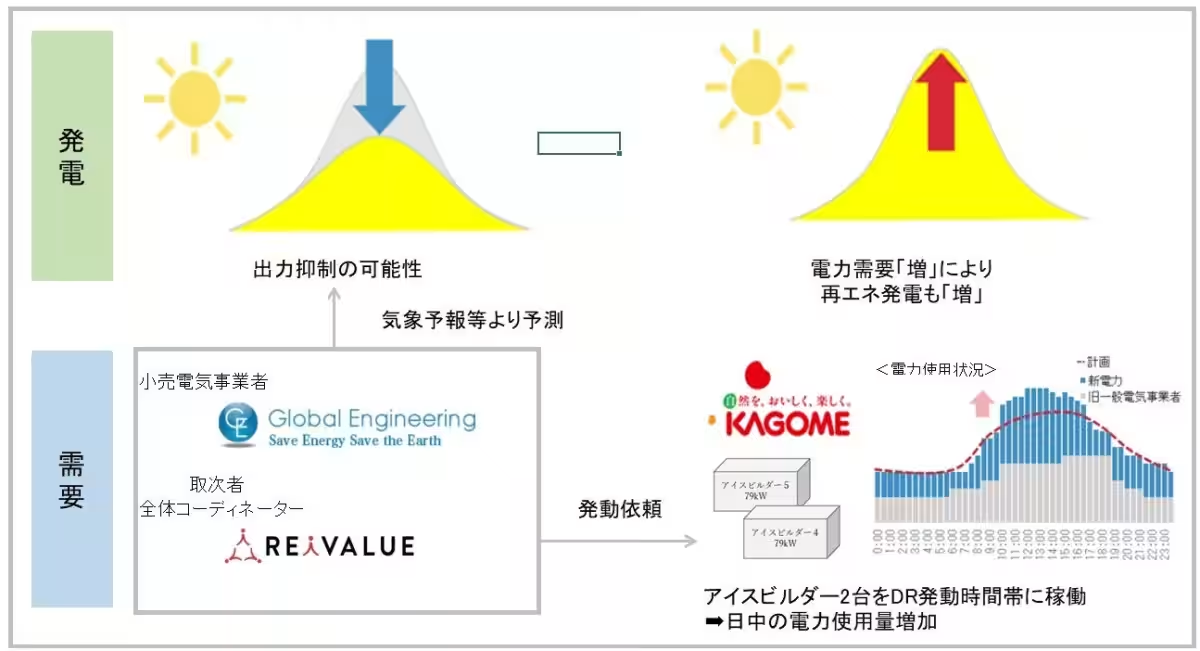

カゴメが策定した上げDRの仕組みには、株式会社グローバルエンジニアリングやReivalue株式会社との提携が含まれます。これにより、ユーザーであるカゴメ茨城工場が次々と電気の需要量を増やしていくことが可能になります。具体的には、茨城工場のアイスビルダーを活用することで、日中の電力使用量を約12%増加させ、電力需要の調整を行います。

アイスビルダーとは、冷却のために氷を蓄える装置です。これまで蓄熱を夜間に行っていたアイスビルダーですが、その稼働時間を調整できるように改良し、電力供給が過剰な時間帯に柔軟に対応することができるようになります。この新しい運用方法により、電力の安定供給を確保しつつ、再生可能エネルギーの活用を促進することが可能となります。

将来的な展望

カゴメは、茨城工場での上げDRを通じて得られた知見を活かし、他の工場でも同様の取り組みを進めていく方針です。例えば、富士見工場では既に蓄電池システムを導入しており、太陽光パネルの自家発電と合わせて、全ての電力を再生可能エネルギーで賄うことを目指しています。さらに、これまでの実績を基に、冷凍機の制御や他の蓄電システムが冗長に活用されることで、より効率的な電力運用が図られます。

まとめ

カゴメ株式会社の「上げDemand Response」取り組みは、再生可能エネルギーの利用拡大に向けた重要なステップです。太陽光発電による電力供給の不安定性を改善するための画期的な手法は、他の企業や工場にも波及効果を生むことでしょう。今後の実施結果が注目され、持続可能な社会を支える新たな施策として期待されています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。