麹を学問として未来へ繋ぐ「Kojinomy」の全貌とは

未来を見据える「Kojinomy」

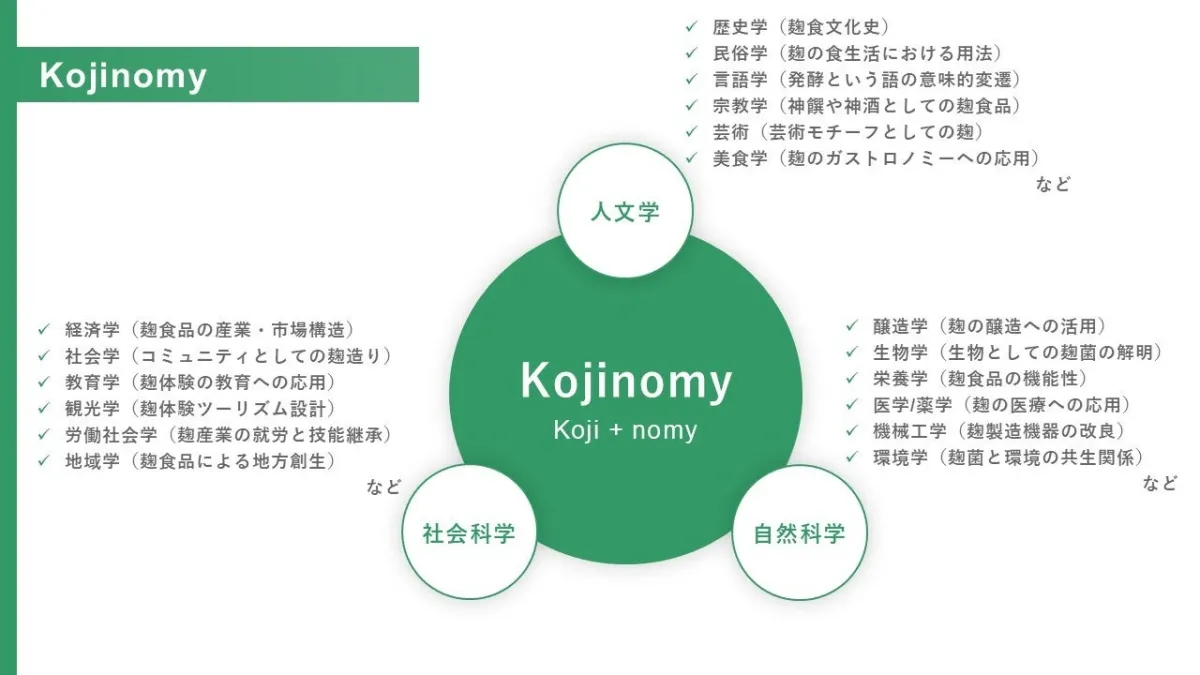

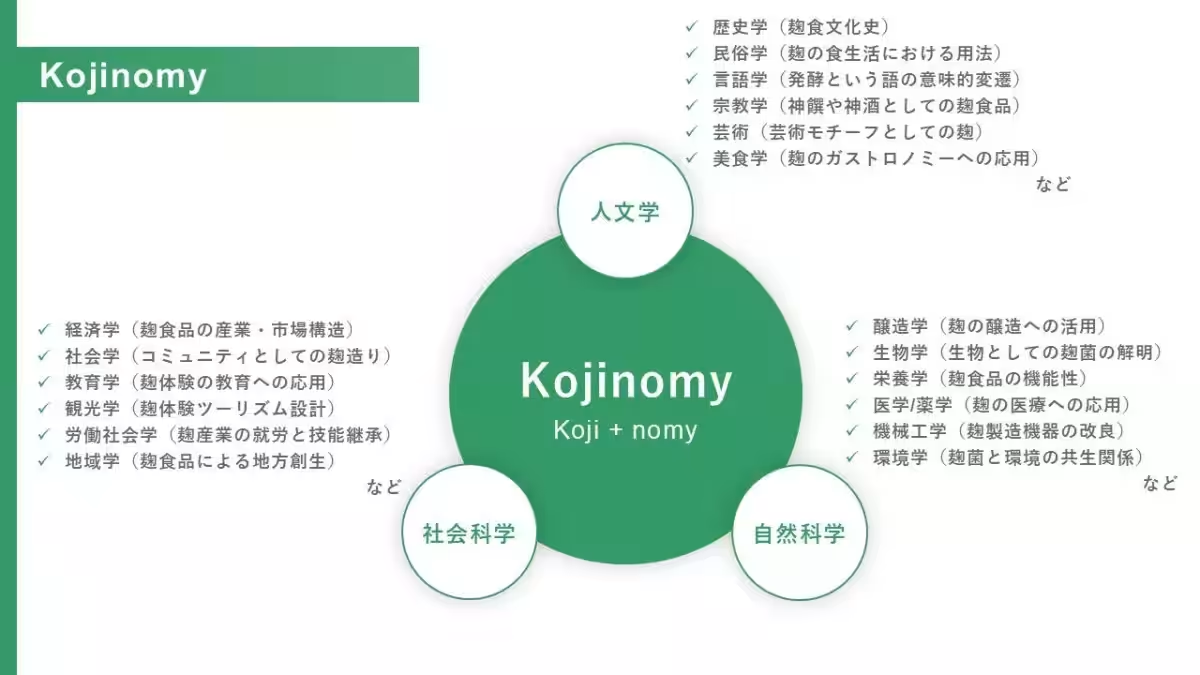

このたび、糀屋三左衛門の村井三左衛門社長が新しい学問の枠組み「Kojinomy」を提唱しました。この言葉は、麹の「Koji」と学問を意味する接尾辞「-nomy」を組み合わせた造語で、麹を起点に多岐にわたる文科学・社会科学・自然科学の領域を結合させることを目指しています。

日本の国菌が育む伝統と新たな価値

麹菌(Aspergillus oryzae)は、味噌、醤油、日本酒など、日本の食文化の根底に存在する重要な存在です。2006年には「国菌」としても認められ、この素材が持つ多面的な価値を学問として再考し、社会に広める必要性を感じていました。

世界中のガストロノミーやフードテックの分野で注目されるこの日本特有の素材が、国内外で再発見されながらも、日本人自身がその体系的な理解に及んでいない現状は、危機感を持つべきポイントです。長年、発酵に関わってきた私たちがこの「Kojinomy」を通じて、その知識や技術を再構築し、広める使命があります。

Kojinomyの学問体系の射程

Kojinomyでは、麹に関するさまざまな知識や実践を統合し、以下のような要素を取り扱います:

- - 麹菌の生物学的特性

- - 米・豆類などの素材の特性

- - 醸造技術とその歴史

- - 食品としての健康への影響

- - マーケティングや制度設計

- - 地域の文化や宗教と麹の関係

教育面では、座学だけではなく、発酵の実習や体験プログラムを取り入れ、文理融合的な学びを促進します。研究面でも、多様な学問領域との連携を図り、麹に対する新たな知識の体系を築き上げるアプローチが求められます。

研究の広がりと応用展開の可能性

Kojinomyがカバーする研究分野は広範囲にわたります。人文学では、歴史、民俗学、宗教学などの観点から麹と食文化を探求します。社会科学の視点からは、経済活動や観光、教育など、実生活に根ざした研究が期待されます。自然科学においては、醸造学や微生物学、栄養学を交えながら、麹の機能性や環境への影響を考察します。

さらに、Kojinomyは単なる学問体系ではなく、社会に対する実践的な価値を生み出すことを目指しています。例えば、麹と観光を組み合わせた体験型ツーリズム、STEAM教育プログラム、発酵を活用した健康法、さらには新素材の開発に繋がるアイデアが考えられています。

文化と産業への意義

Kojinomyの設立は、日本において文化的、産業的な意味を持ちます。地域に根付く麹文化が新たな価値を見出されることで、地方創生や産業振興のモデルとなる可能性があるのです。また、国際的な視点からも、日本が発酵・醸造の知的主導権を確立し、世界の発酵研究の中心的な拠点となる基盤を築くことが期待されます。

未来への展望と連携

Kojinomyの推進には、大学や研究機関はもちろん、食品企業や地域自治体、アーティストなど様々な分野との連携が欠かせません。今後は学際的な研究チームを組織し、教育カリキュラムの開発や地域産業振興に向けた取り組みを進めていく予定です。国際的なネットワークも構築していくことで、研究者や起業家が集まる国際的なハブとなり、麹を介した知の創造が活発に行われる場が生まれることでしょう。

私たちが提案するKojinomyに興味のある方々、研究や教育、地域活性化に携わる方々との協力を心よりお待ちしています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。