梅雨時期に要注意!楽器の湿気トラブルランキングと対策まとめ

梅雨時期に要注意!楽器の湿気トラブルランキングと対策まとめ

梅雨の時期は、湿気が高く、私たちの生活にも影響を与えますが、実は楽器にとっても肩を持たなければなりません。島村楽器の従業員178名を対象に実施された調査から、どの楽器が湿気によってトラブルを抱えやすいのか、そしてその対策について詳しく見ていきましょう。

湿気に要注意な楽器ランキング

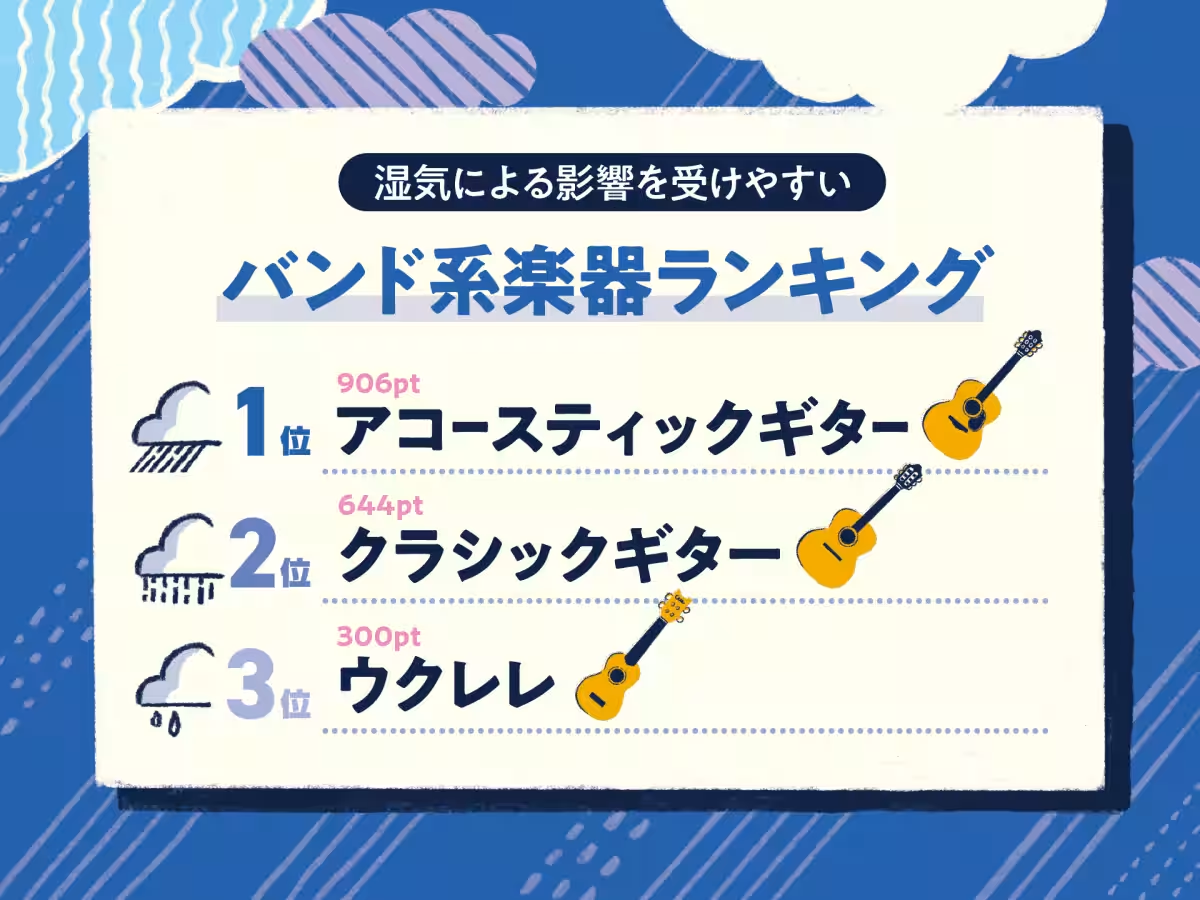

バンド系楽器編

1. アコースティックギター(906pt)

靴材が主に使われているアコースティックギターは、湿気の影響を最も受けやすい楽器です。この楽器は、湿気が多かったり少なかったりすると、ボディの状態に影響を与え、弦の高さを変化させたりするリスクがあります。適切な湿度管理と日々のメンテナンスがとても重要です。

従業員の声:

「ボディの膨張によって弦高が高くなる。」

「容量の多いモデルは湿気が溜まりやすい。」

2. クラシックギター(644pt)

こちらも多くの木材が使用されているため、湿気による金属部分のサビや、ボディの剥がれが懸念される楽器です。加えて、調整が難しい場合も多く、メンテナンスには専門的な知識が求められます。

従業員の声:

「ネックの調整が難しいものが多い。」

「湿気で塗装が影響を受けることもあります。」

3. ウクレレ(300pt)

小型でかわいらしいウクレレも、湿気に敏感です。ボディが膨張し、音色や演奏性に影響を与えることがあるため、注意が必要です。

従業員の声:

「修理に手間がかかることがある。」

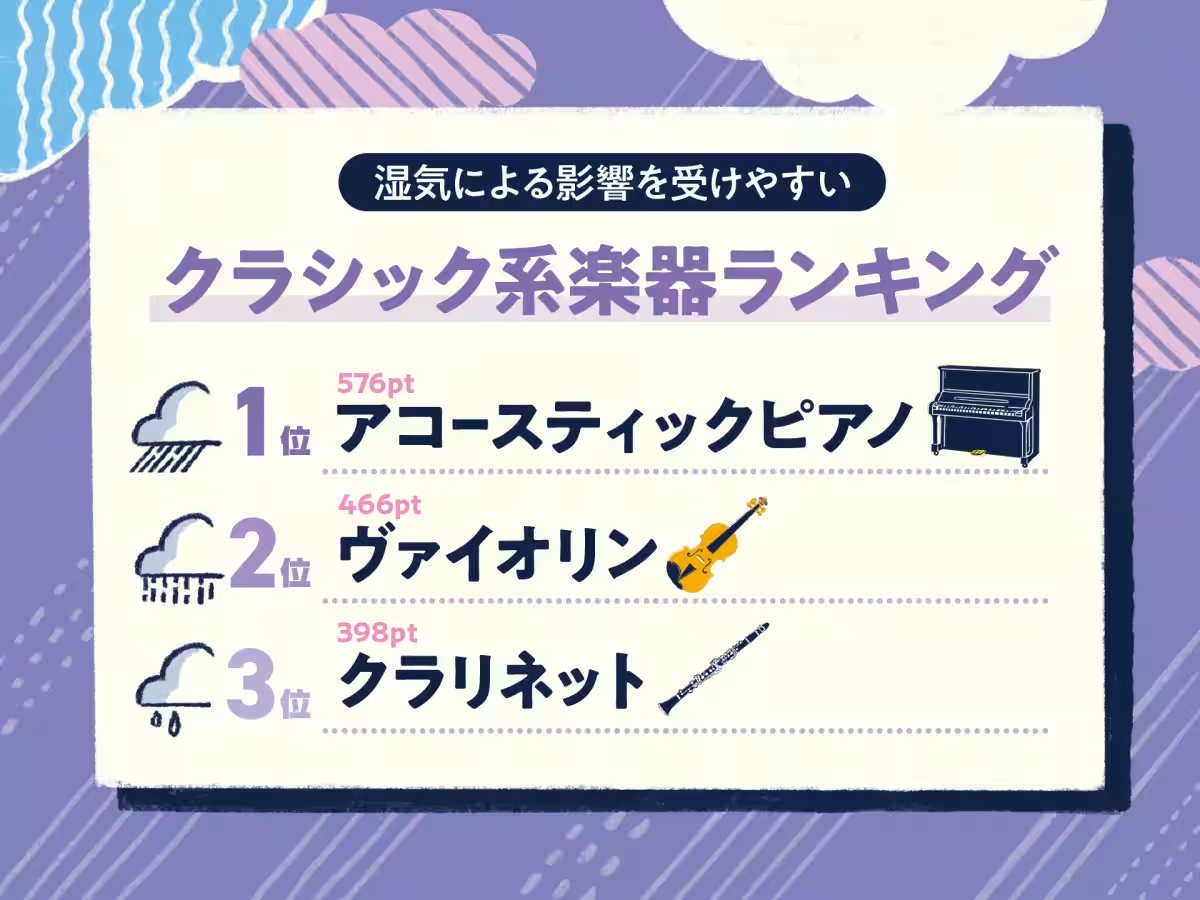

クラシック系楽器編

1. アコースティックピアノ(576pt)

湿度変化の影響を強く受けるピアノは、音色にも悪影響を及ぼします。湿気を多く含むと、音がこもり、調律が狂ってしまうことが頻繁にあります。また、霊安状態での管理を怠ると、木部が割れやすくなってしまいます。

従業員の声:

「温湿度管理を怠ると木部が割れることがある。」

2. ヴァイオリン(466pt)

繊細な構造のヴァイオリンは、湿度の影響を受けて音に変化をもたらします。ボディが膨張することで演奏性が損なわれる可能性もあります。

従業員の声:

「湿気によりカビが発生することもあります。」

3. クラリネット(398pt)

木材やコルクから作られているクラリネットは、湿度による変化で割れやひびが入ることがあるため注意が必要です。また、湿気でタンポやコルクが傷むこともあります。

従業員の声:

「湿気がタンポにカビを寄生させる可能性がある。」

湿気トラブルの対策

楽器の適切な湿度は、40〜60%とされています。この湿度を維持するために、湿度計や湿度調整剤を活用することが重要です。

ギター対策

具体的には、楽器ケース内に湿度計を設置し、湿度調整剤を入れることで、湿度を管理します。また、楽器をケースに長時間入れっぱなしにせず、定期的に状態を確認することが大切です。特にフィンガリングスムーサーは、弦の防錆にも役立ちます。

アコースティックピアノ対策

ピアノ内部には湿度調整剤を設置し、除湿機やエアコンのドライ機能を使い、湿度を一定に保つように心掛けます。雨の日はむやみに換気をしないように注意しましょう。

楽器も同様に、人と同じく湿度に影響されます。これらのトラブルを避けるためにも、梅雨時期における管理をしっかり行い、長く愛奏できる環境を整えましょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。