男子校の性教育から見える新たな視点とは?生徒会の挑戦

男子校の性教育から見える新たな視点とは?生徒会の挑戦

最近、日本の性教育について多くの課題が指摘されていますが、男子校である正則学園高等学校が「もっと話そう! Fem&」プロジェクトの一環として行った性教育特別授業が注目を集めています。宝島社が主導するこのプロジェクトは、性に関する正確な知識を広めることを目的としており、生徒たちが主体的に関与することで新たな視点が生まれつつあります。

特別授業の内容

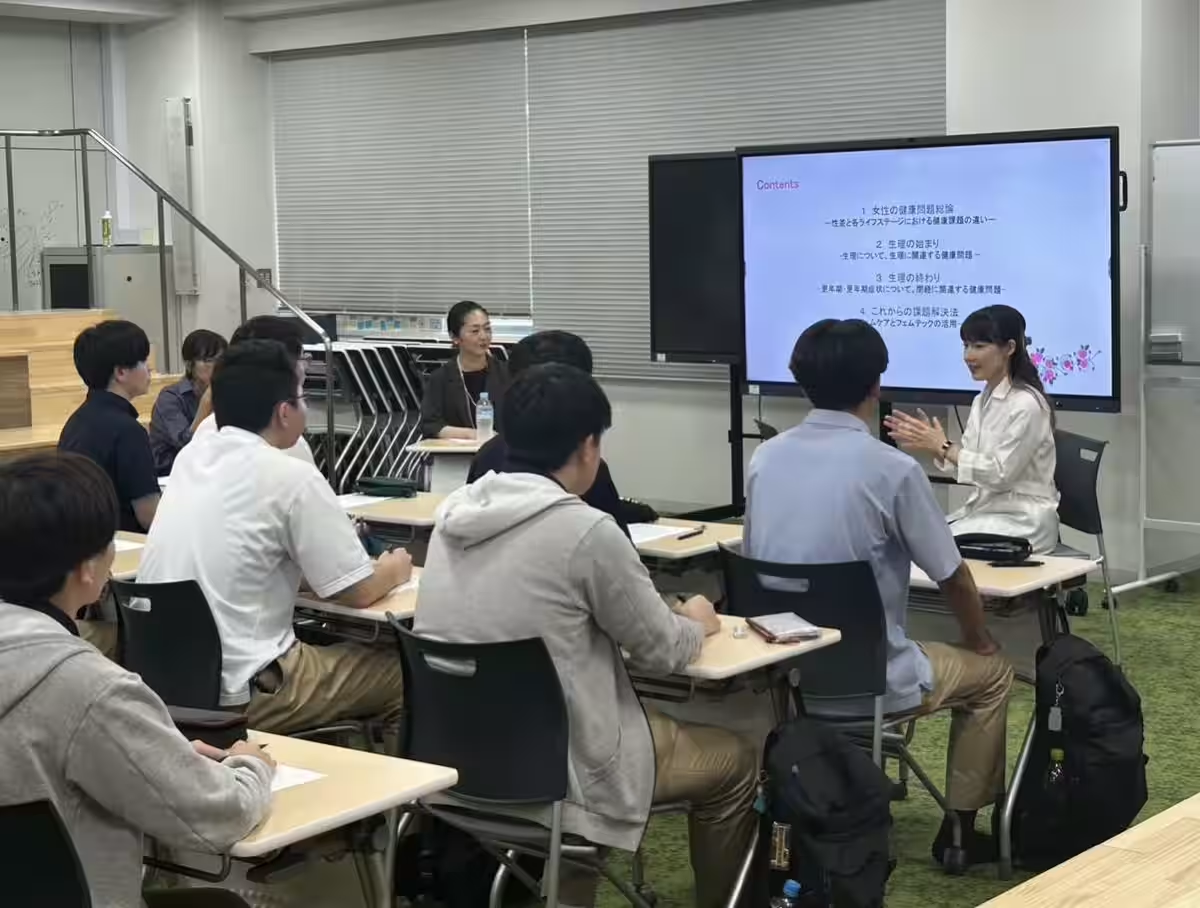

この性教育特別授業は、2025年の2月に実施されたもので、宝島社の女性ファッション誌『大人のおしゃれ手帖』の編集長、橘真子さんと産婦人科医の吉形玲美先生の二人が講師として登壇しました。授業では、実際のケーススタディを通じて、パートナーが生理中のときの正しい対応方法や、更年期に関する知識を深めることが目的でした。

冒頭で生徒会のメンバーがプレゼンテーションを行ったことから、授業がスタート。彼らが感じていた「男子校だからこそできる性教育とは何か」という問いに対する答えを模索していきました。性に関する正しい知識を学ぶことは、生徒たち自身だけでなく、周囲の女性に対する理解を深めることにもつながります。

生徒たちの反応と意識の変化

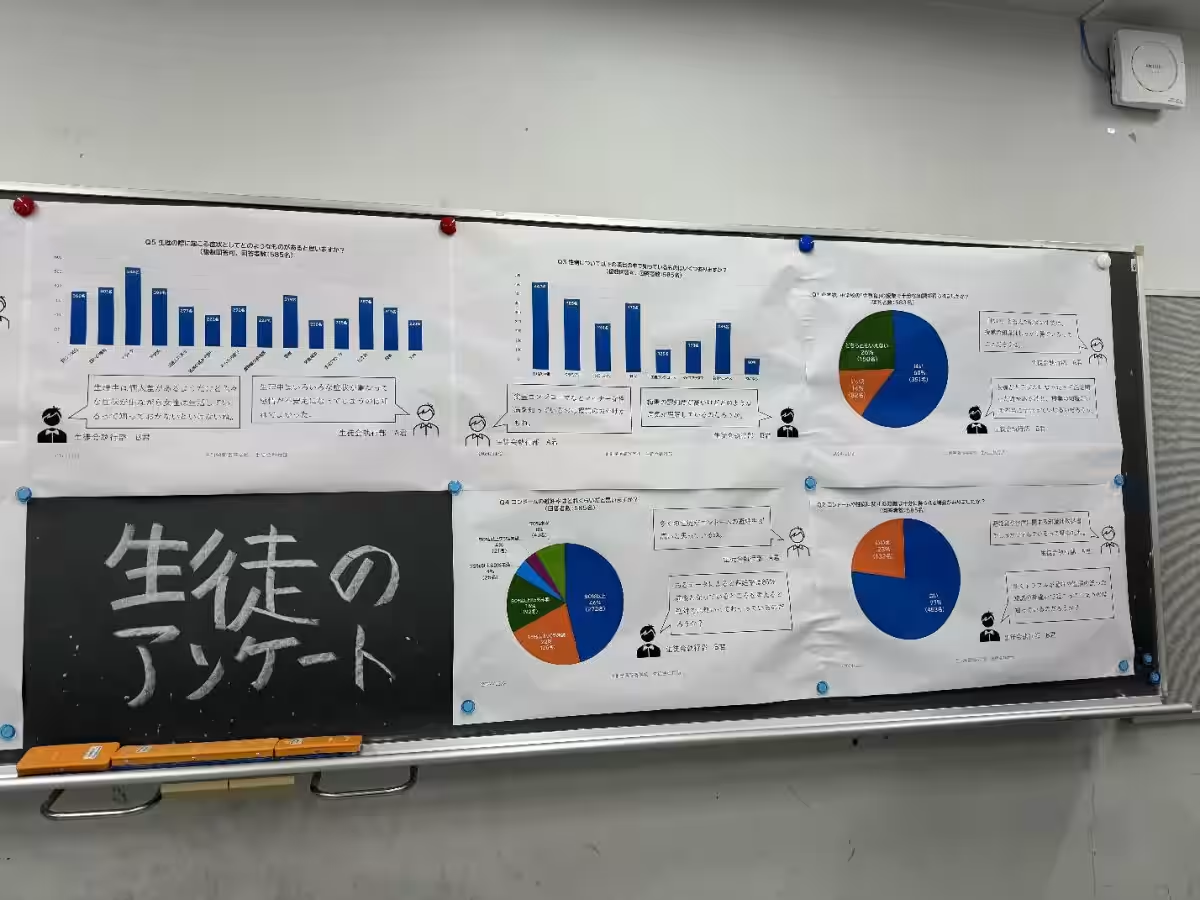

生徒会の副会長・Sさんは、授業を通じて「日本の性教育にはまだ足りない部分が多い」と感じたと話します。最初、性教育に対する取り組みは前向きに捉えられない意見も多かったものの、特別授業を受けたことで全員がその重要性を認識するに至ったといいます。また、学生たちは「生理」や「更年期」についての関心が高いことがアンケートでも示され、これらのテーマを授業に盛り込むことができたことが大きな成果の一つです。

Kさんは、今回の授業の成果を感じており、特に男子校では共学と違って、よりオープンに性教育に取り組める環境があると強調しました。彼は、周囲の同級生がこの取り組みを理解し、真剣に受け止めることで、授業の目的を達成できたことに達成感を感じています。

家庭での意識の変化

生徒たちの意識の変化は、学校生活に留まらず家庭にも影響を及ぼしています。具体的には、副会長・Sさんが母親や妹に対してより思いやりのある接し方を心がけるようになったと語りました。性教育を受けたことによって、自らの行動を見直すきっかけを得たようです。「生理」ということを話題にすることは以前は避けがちだったが、授業を経て、家族間での会話も促進されたと感じています。

今後の展望と社会への影響

萩原寛大先生はこの取り組みを評価し、男子校という特性を生かした性教育の必要性を改めて感じました。性教育を通じて生徒たちが共感力やコミュニケーション力を高め、将来的に社会に出てからも貢献することができる人材に育つことを期待しています。

橘真子編集長は、特別授業を受けることで生徒たちがより深く理解を得られることが重要であると述べ、今後の世代がより人間力のある人材になることを願っています。吉形玲美先生も、医師としての立場から、知識が実生活にどのように役立つかを伝え、生徒たちに貴重な経験を提供したことを誇りに思っています。

この性教育の取り組みが、男子校に限らず他の学校や社会全体に広がっていくことを願っています。性教育の重要性が認識され、すべての世代で正しい知識が根付くことが私たちの社会にとって必要不可欠です。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。