保育現場のおやつが育む共食の楽しみ方とは

保育現場のおやつが育む共食の楽しみ方とは

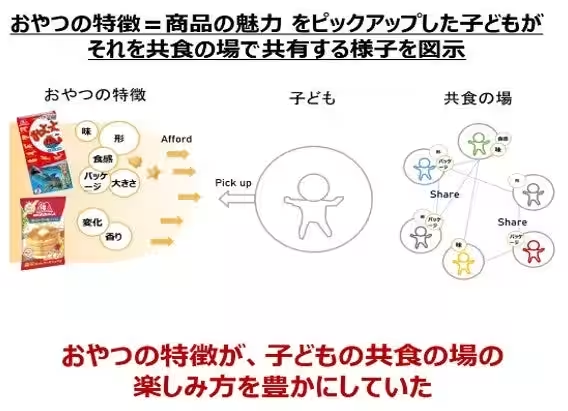

この度、森永製菓株式会社が玉川大学との共同研究を通して、保育におけるおやつの楽しみ方について新しい発見をしました。彼らの研究によると、「おっとっと」や「ホットケーキミックス」といったおやつが、子どもたちの共食体験を豊かにし、より楽しいものにすることがわかりました。保育の場での「共食」という行為は、単なる食事に留まらず、子ども同士のコミュニケーションや情緒的なつながりを育む重要な機会となっているのです。

研究の背景

食育が注目される中、子どもたちの自然な食行動やお互いのやりとりに関する研究はまだ少ないのが現状です。この研究では、2歳から5歳の子どもたちを対象に、日常の保育の中で行われるおやつの時間を観察しました。おやつは成長に必要な栄養を摂るだけでなく、共食を通じて社会的なスキルや人間関係の形成に寄与すると考えられています。

研究の目的

本研究の目的は、日々のおやつの時間が保育現場でどのような意味を持とうとしているのかを明らかにすることです。おやつの種類によって、子どもたちの行動ややりとりの様子がどのように変化するのかを観察することが課題でした。

研究の方法

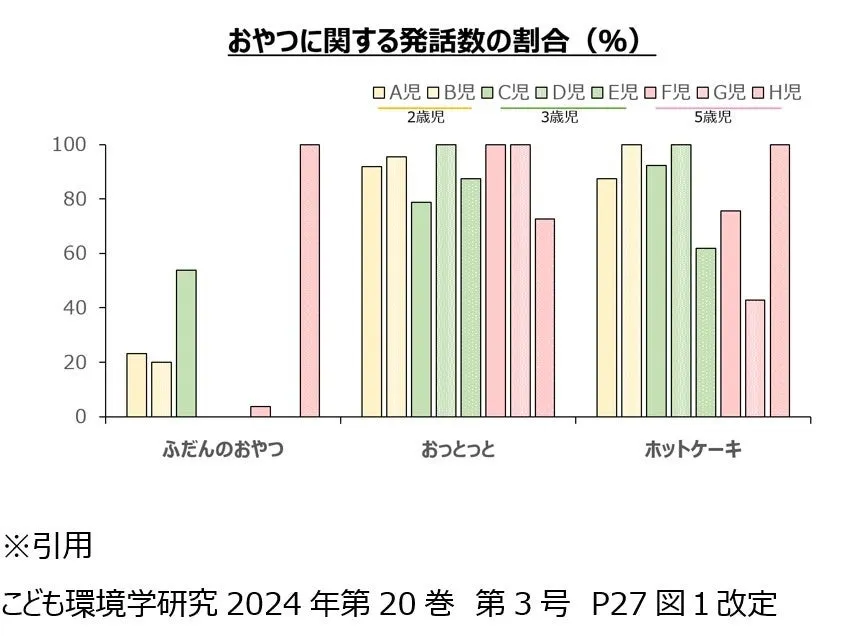

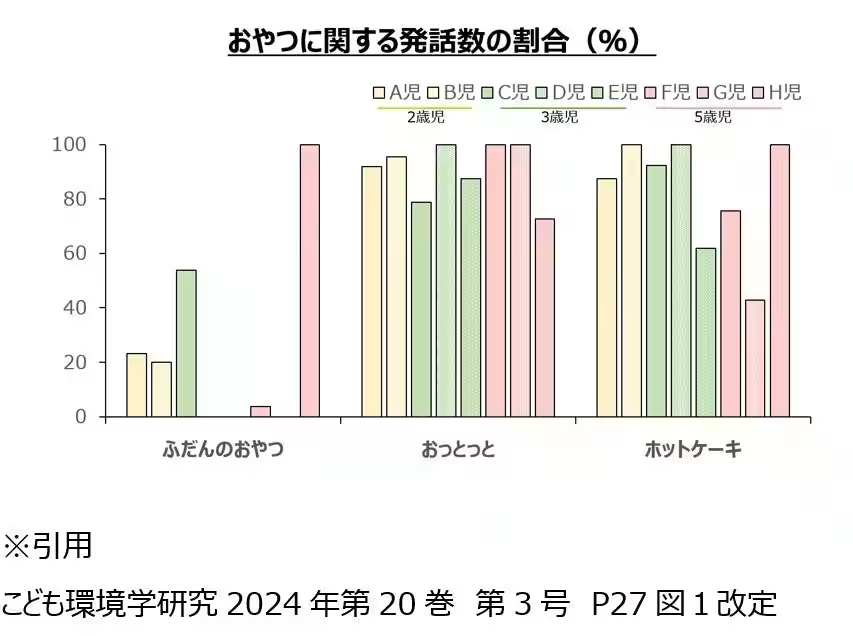

研究は3つの保育施設で行われ、異なるおやつのシチュエーションを設定しました。具体的には、普段のおやつ、立体的な形のスナック菓子「おっとっと」、料理工程を伴う「森永ホットケーキミックス」の3つの場面を設定し、それぞれの状況で子どもたちの様子を記録しました。子どもたちが発する言葉の数や喫食にかかる時間を計測し、相互作用の活発さも分析しました。

研究結果

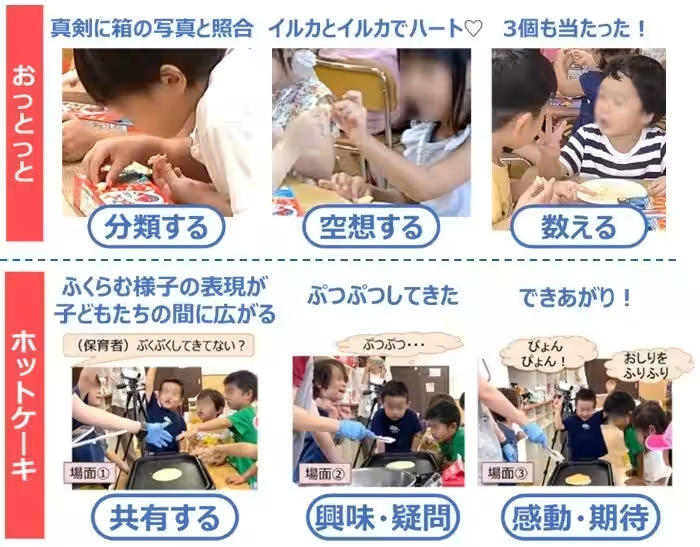

普段のおやつでは、子どもたちの発話数は少なく、会話が続かない傾向が見られました。一方で、「おっとっと」では、様々な形や大きさに刺激され、会話が大いに盛り上がりました。特に2歳児は保育者の手を借りながらも、菓子の特性が子ども同士のやりとりを促進する様子が観察されました。3歳児になると、自立したやりとりが目立ち、5歳児では菓子が無い状態でも関連する話題で会話が続く姿が確認されました。

ホットケーキ作りの際には、様々な調理過程が子どもたちの興味を引き起こし、共に作る楽しさが強調されました。実際、子どもたちから再度ホットケーキを作りたいとのリクエストもあり、作ること自体が特別な経験となっていることが示されました。

今後の展望

今回の研究を通じて、子どもたちのコミュニケーション能力や情緒的なつながりが、おやつを介してどのように育まれているのかが明らかになりました。今後も、保育の中での食育を深め、さまざまな食べ物の社会的機能について研究を進めていくことが求められます。おやつ時間の価値を再認識し、それが子どもたちの成長にどのように寄与していくのか、一層の探求が期待されます。

トピックス(ライフスタイル)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。