社会課題に配慮した食はどれだけ求められるのか?市場規模を調査した結果

社会課題に配慮した食はどれだけ求められるのか?市場規模を調査した結果

昨今、環境問題や社会課題への関心が高まる中、私たちの食生活も変わりつつあります。株式会社日本総合研究所は、全国の18歳から69歳の男女を対象に、社会課題に配慮した食の市場規模を調査した報告書を発表しました。本記事では、その結果を詳しく見ていきます。

調査の背景と目的

2024年6月、食料・農業・農村基本法の改正が行われ、環境と調和の取れた食料システムの確立が新たに位置づけられました。これにより食農領域の事業者は、環境や社会課題への配慮が求められるようになり、エシカル消費に対する期待も高まっています。この調査は、生活者が社会課題に配慮した食にどれだけのコストを受け入れる意向があるかを明らかにし、マーケット形成を促進することを目的としています。

調査概要

- - 調査方法: インターネット調査

- - 調査期間: 2024年12月20日〜26日

- - 調査対象: 全国の18〜69歳男女(食にあまり関心がない人や、購入頻度が低い人を除外)

- - 回答数: 10,000名

- - 主な調査項目: 普段の食に対する関心や選択基準、社会課題に配慮した食への置換意向、追加支払い意向

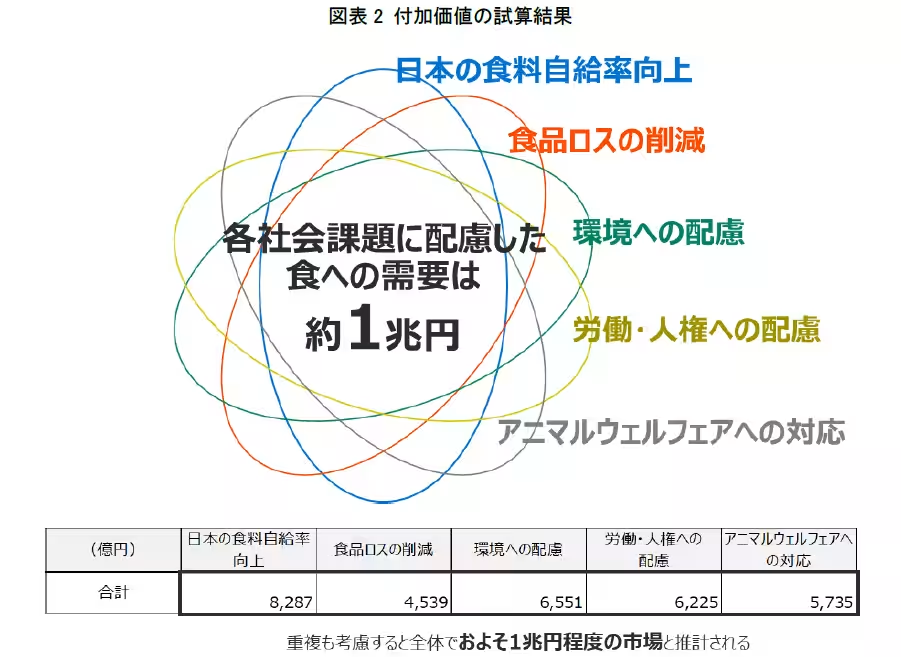

この調査では、具体的に「日本の食料自給率向上」、「食品ロスの削減」、「環境への配慮」、「労働・人権への配慮」、「アニマルウェルフェア」の5つの社会課題について、意識調査が行われました。

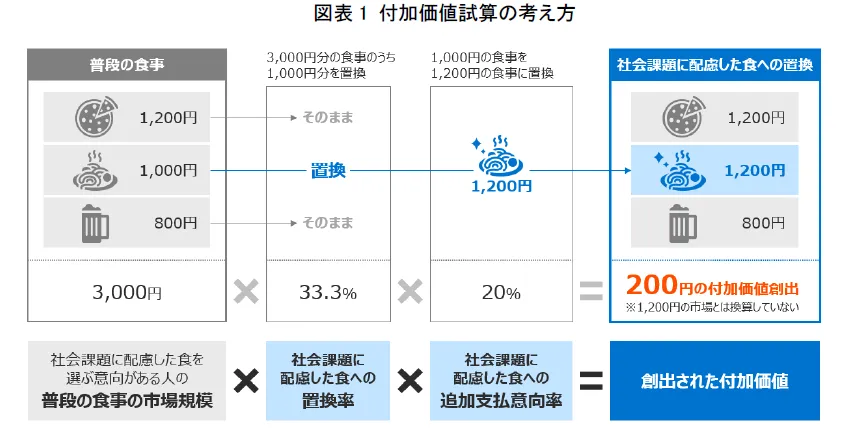

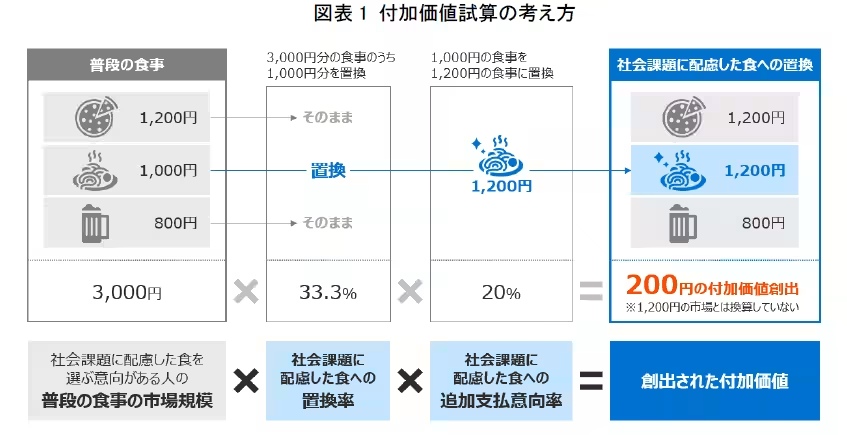

付加価値試算の結果

調査結果によると、社会課題に配慮した食への置換意向は40〜50%程度あり、さらに、置き換え時に追加で支払える金額についても、5%から20%の範囲を許容する人が半数以上に上りました。特に、「環境への配慮」による付加価値の需要は約6,500億円に達するという結果が得られました。

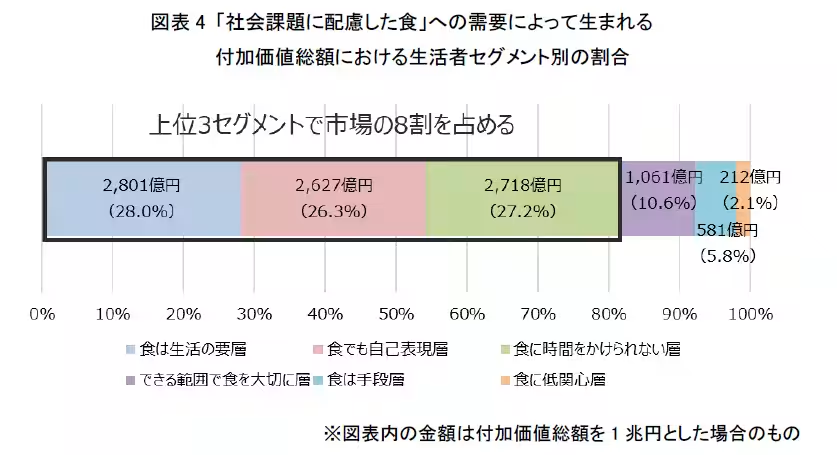

これらのデータから、社会課題に配慮した食がどれほどの市場機会を持つかが明確になり、約1兆円の市場規模が期待されることが示されました。

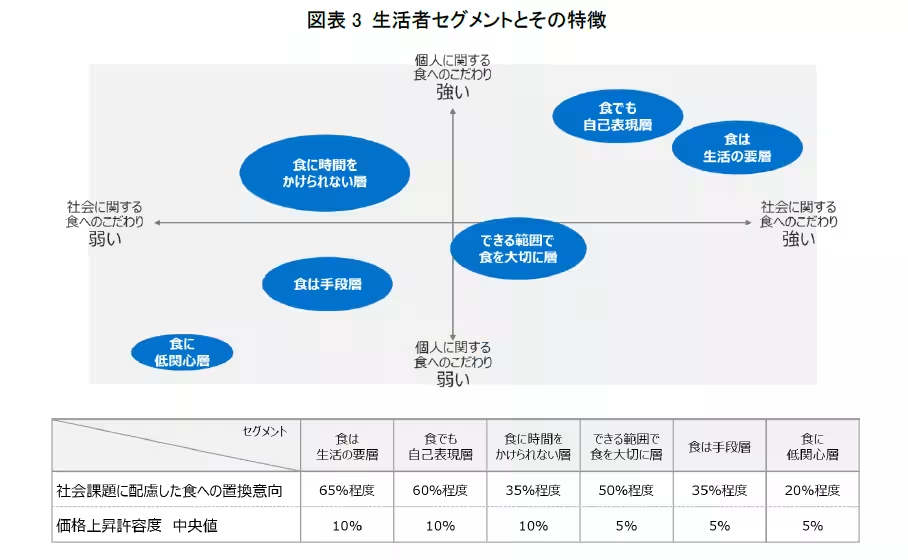

生活者セグメントの分析

生活者を属性や食への意向によって6つのセグメントに分類したところ、特に「食は生活の要層」「食でも自己表現層」「食に時間をかけられない層」が市場の大部分を占める結果となりました。

- - 食は生活の要層: 約15%

- - 食でも自己表現層: 約15%

- - 食に時間をかけられない層: 約27%

さいごに

私たちの食生活は今、社会的責任を果たす新たな価値観と向き合っています。調査結果から見えてきたように、社会課題に配慮した食を選ぶ生活者の意向は強く、推進する動きが今後一層重要になるでしょう。持続可能な食料システムの構築は、私たち全員にとっての利益となり、次世代への良い食環境を残すための鍵となります。 企業もこの流れをビジネスチャンスと捉え、新たな価値提供に取り組むことが求められています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。