地産地消がもたらす新たな消費トレンド:日本の食文化を支える未来とは

地産地消がもたらす新たな消費トレンド:日本の食文化を支える未来とは

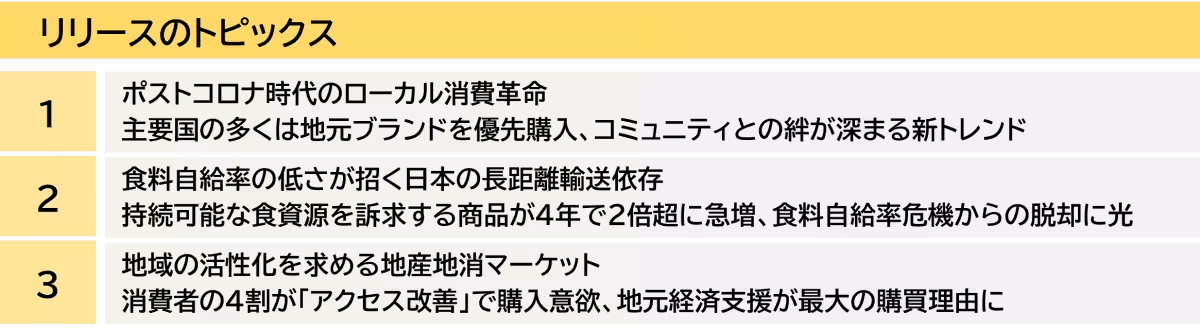

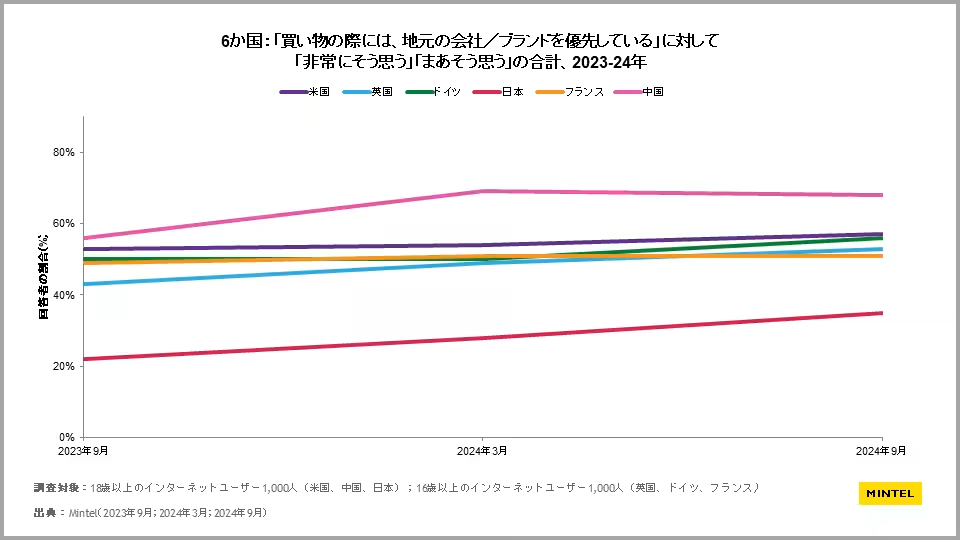

近年、日本における地産地消の意識が高まっています。昨今の市場調査によれば、コロナ禍を経て地元との絆が強まり、地域経済を支える消費者の動きが目立っています。特に、株式会社ミンテルジャパンのレポートで示されたように、日本の消費者は地元ブランドを選ぶ傾向が強まりつつありますが、その割合は他国と比べるとまだまだ低い状況です。2025年に向け、具体的な行動が求められています。

日本の地産地消への動機

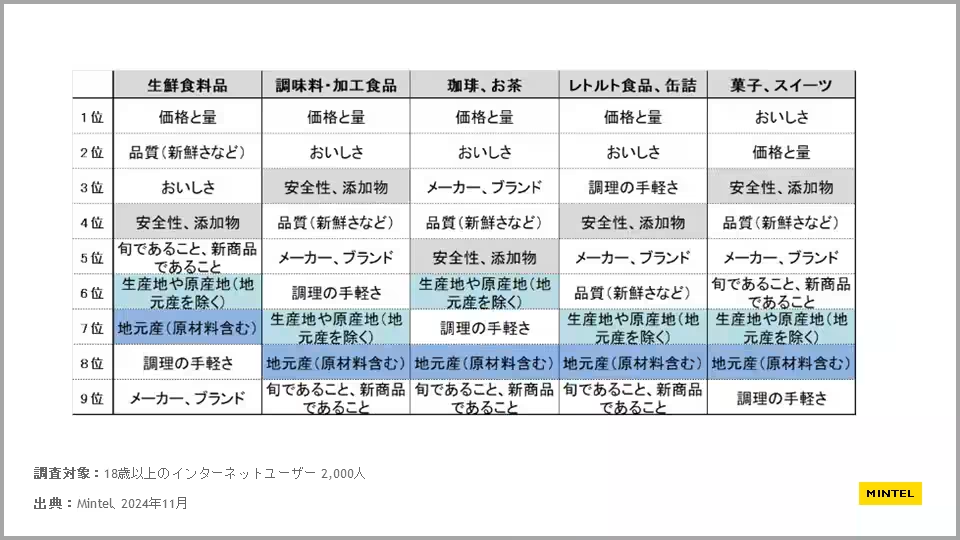

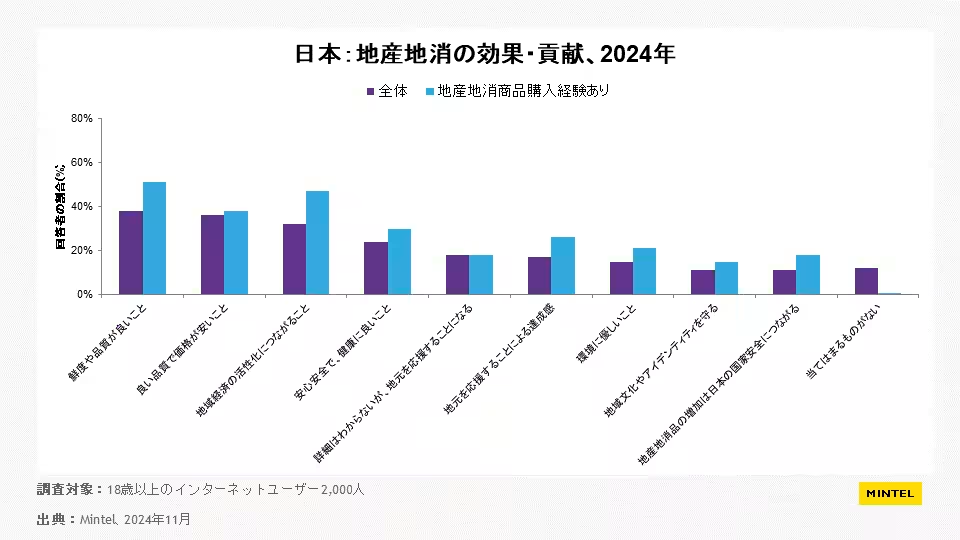

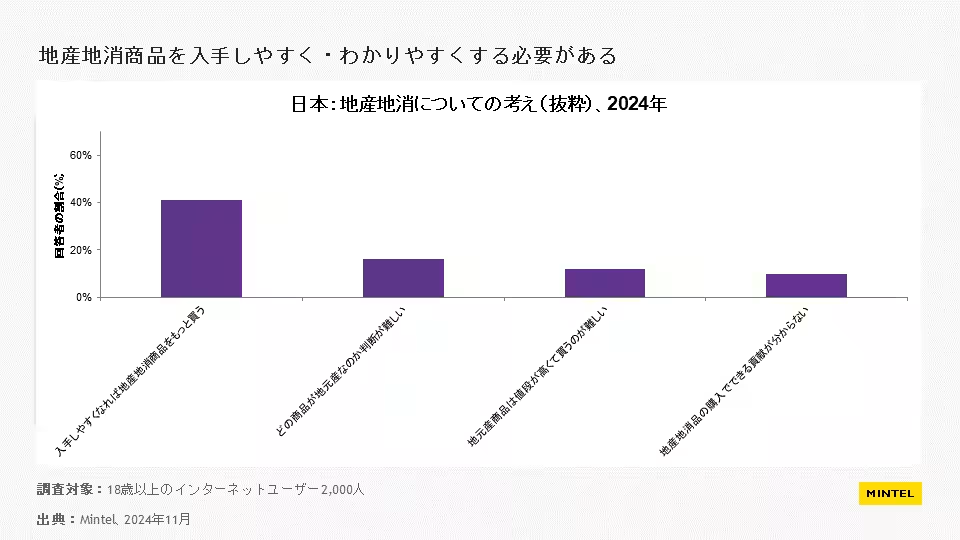

ミンテルの調査によると、日本で地産地消の食品を選ぶ理由の上位に「地域経済の活性化」があります。約40%の消費者が「入手が簡単になれば地元商品を購入する」と答えており、消費者の地元食材への期待が高まっていることが伺えます。特に、地域コミュニティとの強いつながりがこの傾向を強めています。このような背景を持ちつつ、地元の生産者や商店を支援することが新たな消費スタイルとして浸透しているのです。

コロナ禍を経た消費者意識の変化

2020年のロックダウンで、人々は外食や店舗での買い物を制限され、地元商店への支援が求められました。それに伴い、地域コミュニティの重要性を再認識する人が増えたことも大きな影響を及ぼしました。イギリスでは、消費者の20%が地域コミュニティの重要性が増したと回答しており、同様の意識が日本にも波及しています。

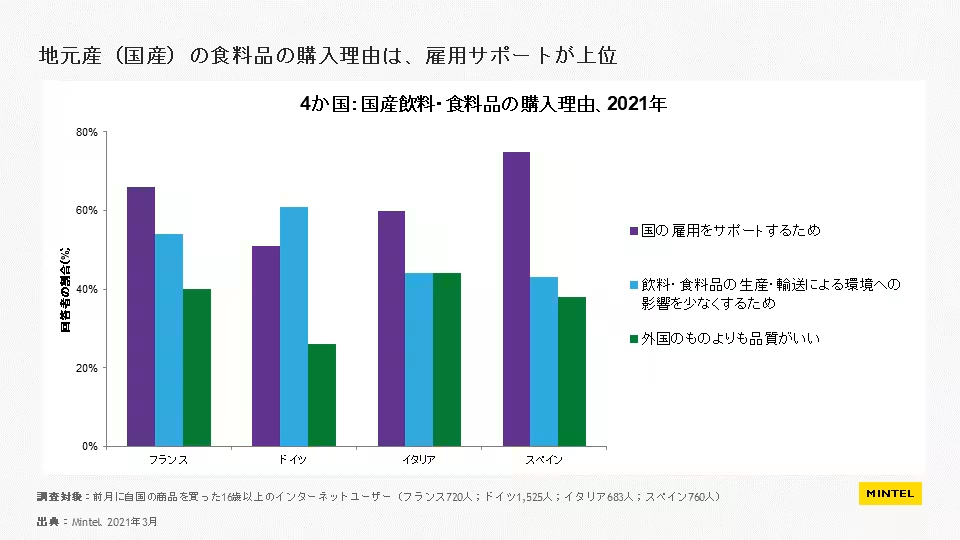

また、国産商品の購入理由として「国の雇用をサポートする」という意識も根付いており、特にフランスやイタリアではこの意識が顕著です。このように、日本においても持続可能な選択をする人が増えてきています。

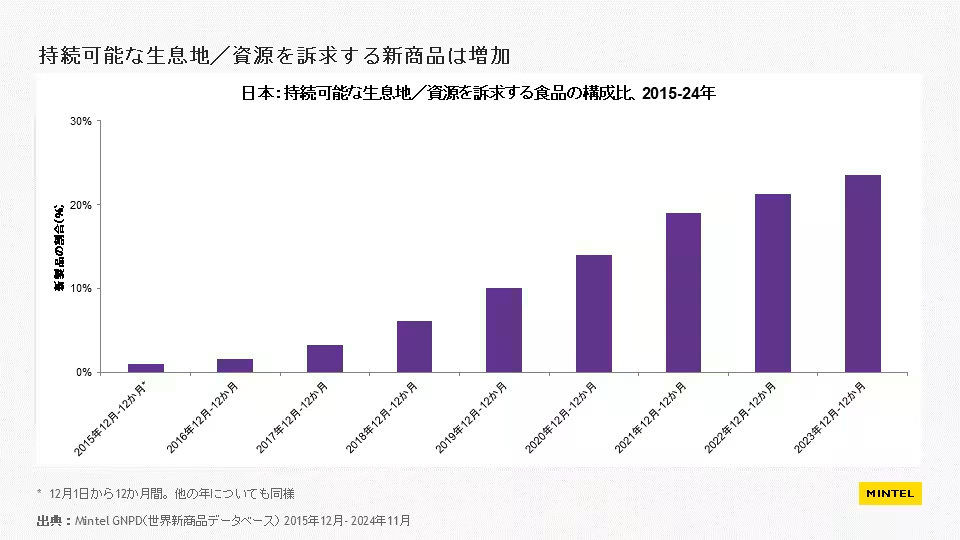

食料自給率とフードマイレージ

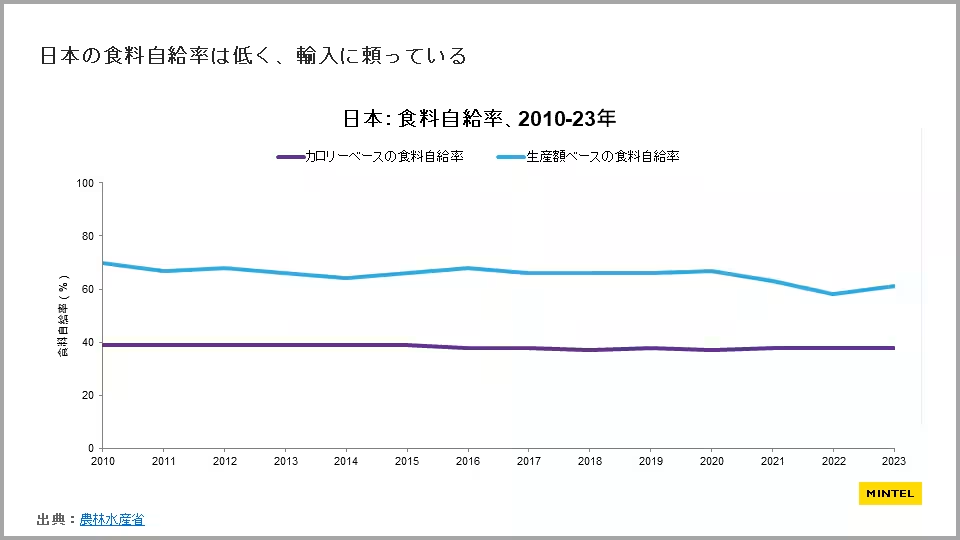

現在、日本の食料自給率は非常に低く、2023年には生産額ベースで61%、カロリーベースで38%と報告されています。この低い自給率は長距離輸送への依存を招き、フードマイレージが膨れ上がる結果となっています。持続可能な食資源の確保が求められる中、地産地消はその解決策と見なされているのです。

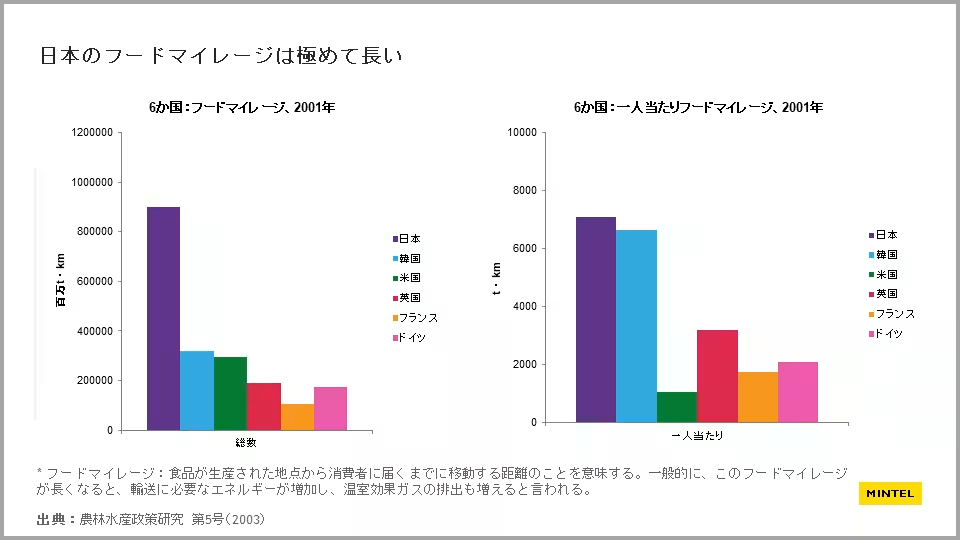

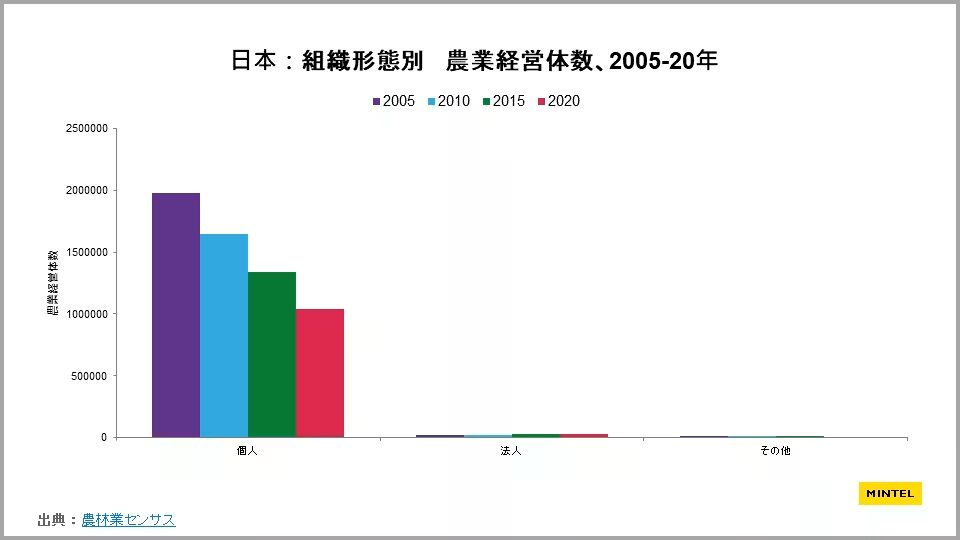

フードマイレージが長くなることで輸送にかかるエネルギーが増え、環境への負担が大きくなるため、地元で生産された食品を選ぶことは環境保護の観点からも重要です。加えて、日本の農業は高齢化が進み、個人経営の農家が減少しているため、地域経済維持のためにも地産地消の推進が求められます。

地域活性化への期待

消費者の調査結果からは、地産地消に期待される社会的貢献として地域経済の活性化が挙げられています。特に、地元商品を選ぶことで地域を支えることに大きな時代背景を感じる人が多いことがわかります。地産地消商品を購入経験のある人の中で、地域経済の活性化が重要視されていることも明らかです。

また、地元商品へのアクセスに関する問題も指摘されています。多くの消費者が「もっと身近に地元商品を見かけるようになれば」と考えており、アクセスの改善が必要です。さらに、大手ブランドの地産地消商品への関心が高まっているため、これをビジネスチャンスとして活かすことも可能となるでしょう。

まとめ

地産地消は日本の食文化を守り、地域経済を活性化する鍵となるトレンドです。コロナ禍を経て、消費者が地域に目を向けるようになった今、地元ブランドや生産者を支える意識が高まっています。これからの日本において、地産地消はその重要性を増し続けるでしょう。地域の絆を深めながら、持続可能な未来を共に歩んでいきたいものです。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。