お米高騰の影響を受ける日本の食卓と世帯の選択肢

株式会社ネオマーケティングの調査結果

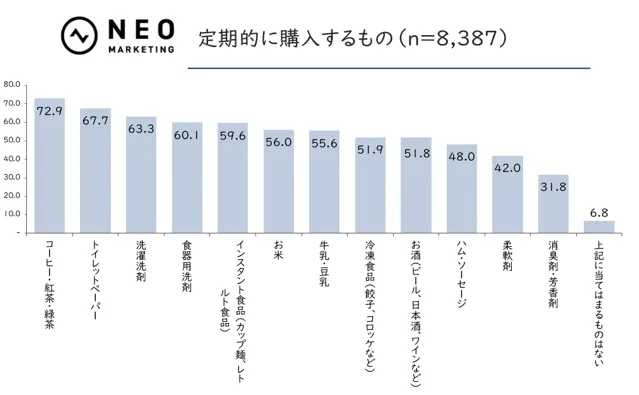

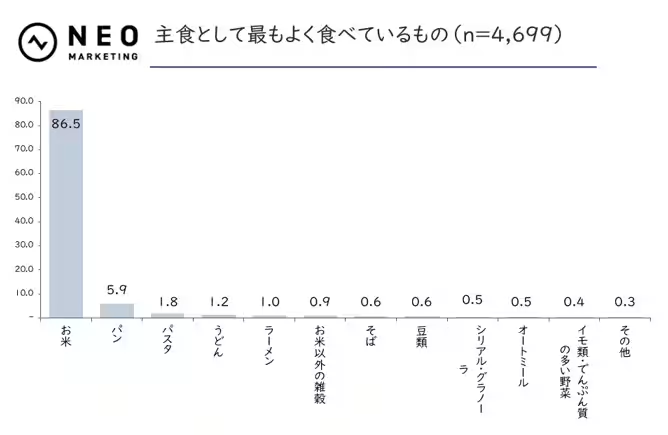

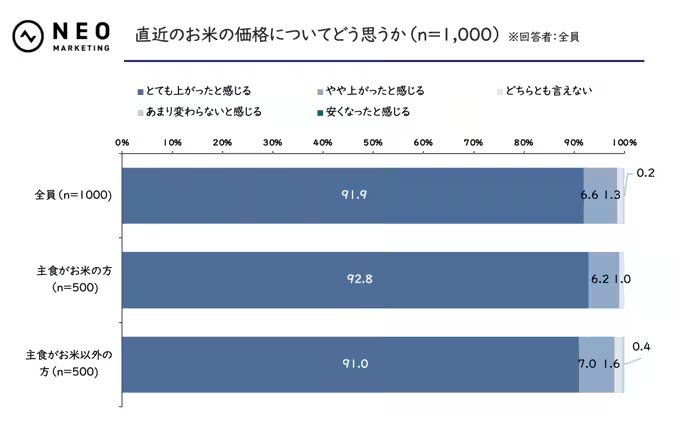

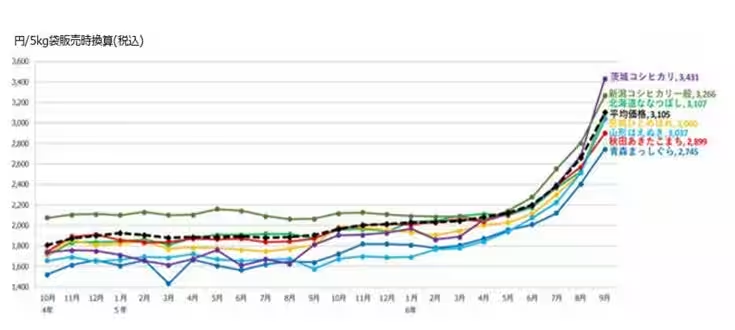

株式会社ネオマーケティングが行った「お米に関する調査」では、全国の20歳以上の男女1,000名を対象に、近年の米の高騰が食生活にどのように影響しているかを分析しました。近年の物価上昇の中でも、日本の主食であるお米の価格上昇は特に大きな問題となっています。本記事では、その詳細な調査結果を基に、現代の日本の食卓がどのように変化しているかを紹介します。

調査の背景

食品価格の全体的な高騰に伴い、特にお米の価格が上昇し続けています。お米は日本の食文化において重要な位置を占めており、生活者にとっては単なる主食以上の意味を持っています。このような中、調査を実施した理由とその背景に迫ります。

お米の購入頻度の変化

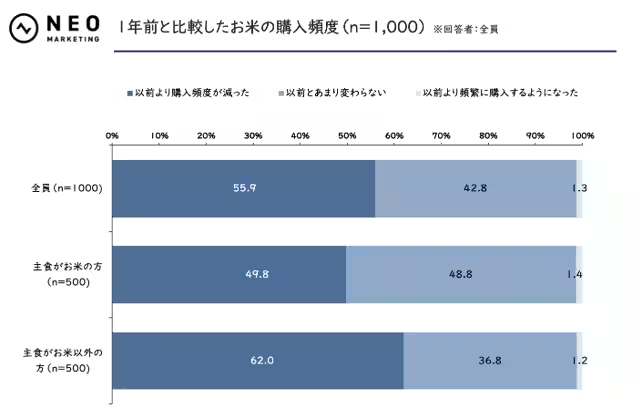

調査結果によると、全体の55.9%の人が「お米の購入頻度が減った」と回答しました。特に「主食がお米以外の方」の62.0%がその傾向を示しています。これは、実際にお米の高騰を考慮して行動を起こしている人が多いことを表しています。

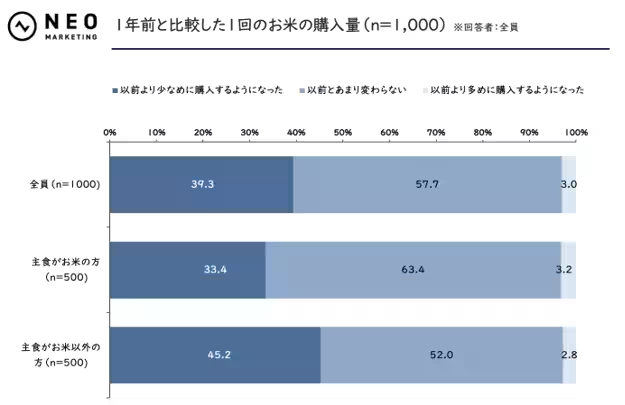

お米堅守層の存在

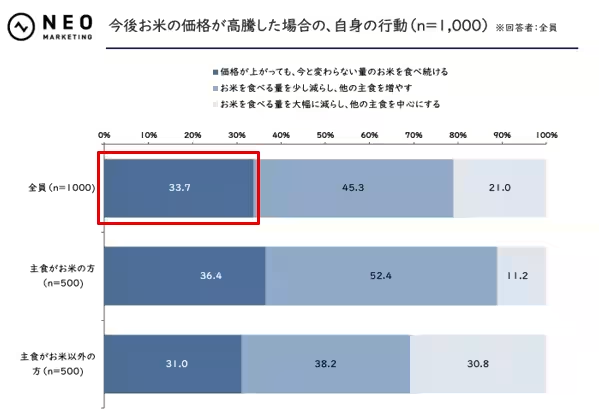

驚くべきことに、全体の33.7%が「今と変わらない量を食べ続ける」と答えています。これは、お米に対して強い愛着を持つ層、いわゆる“お米堅守層”の存在を示しています。この層は、価格が高騰してもお米を食べ続ける意志が強いようです。

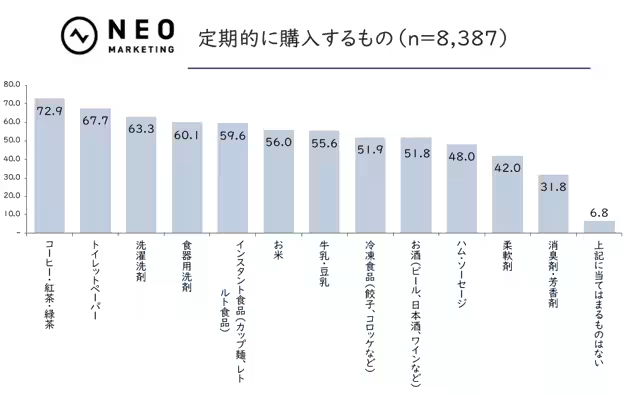

主食の見直しと代替食品

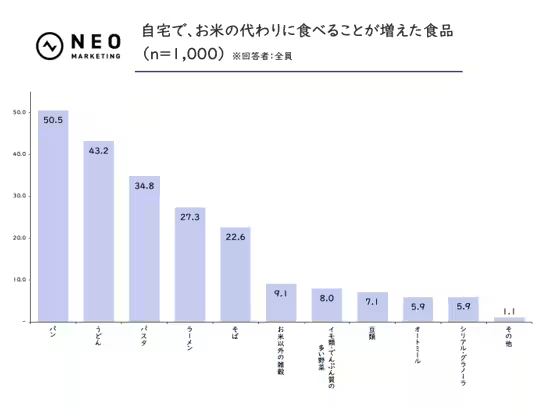

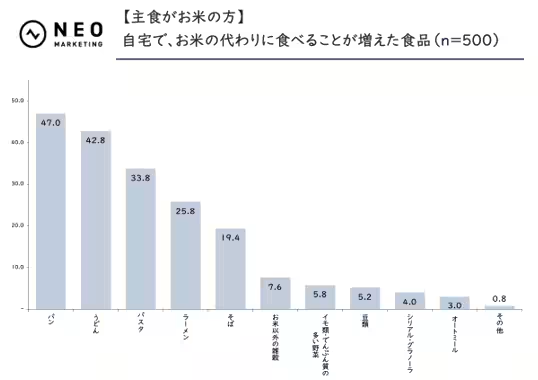

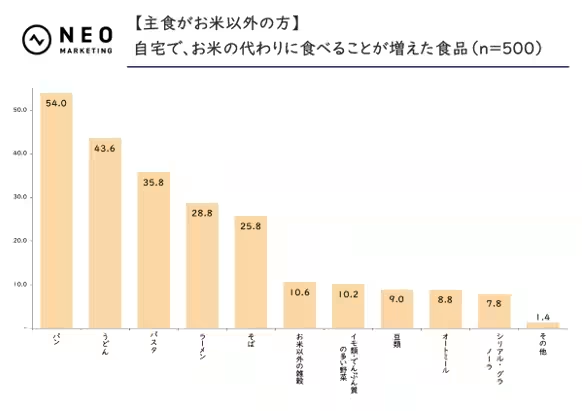

他方、66.3%の人々は「お米を少し減らす」または「大幅に減らす」と回答し、特に主食がお米以外の方では30.8%が「大幅に減らす」と述べています。このことから、代替食品を選ぶ動きが見えてきました。調査では、特に「パン」や「うどん」が代わりとして人気の選択肢となっていることも判明しました。

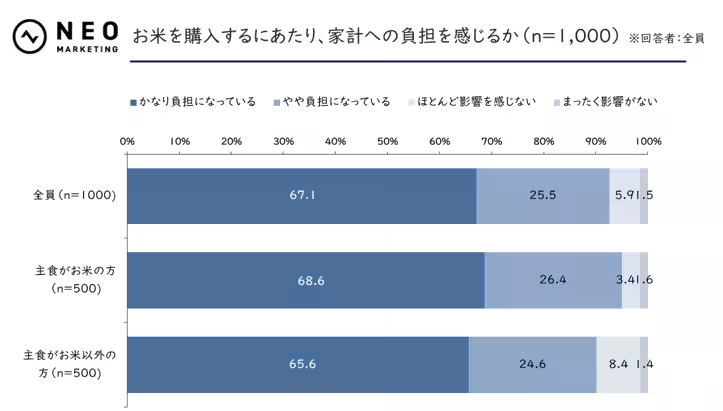

お米を巡る家庭の負担感

家庭への経済的な影響を測るために、調査では「お米の購入が家計への負担になっている」と感じている割合が68.6%に達することが明らかになりました。お米の価格高騰が多くの家庭に影響を与えていることがわかります。

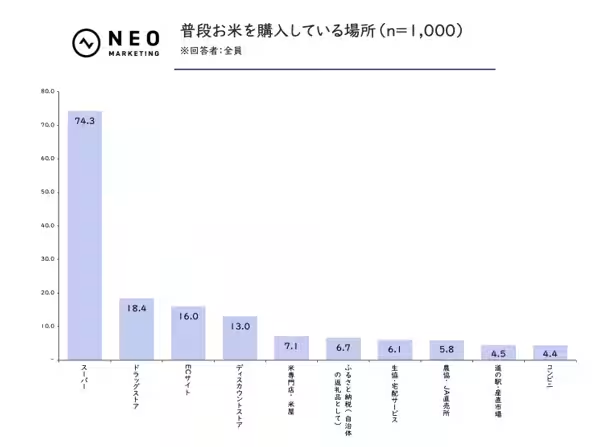

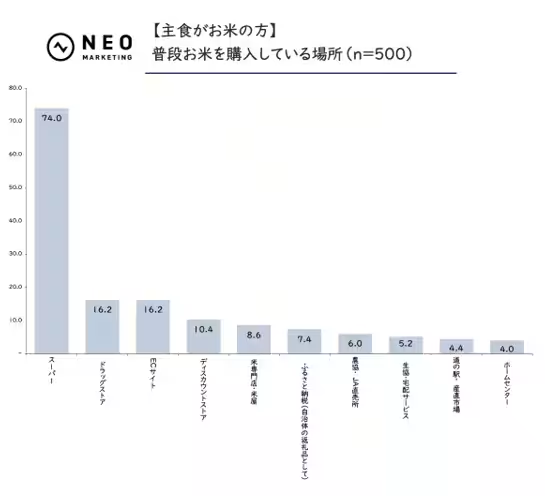

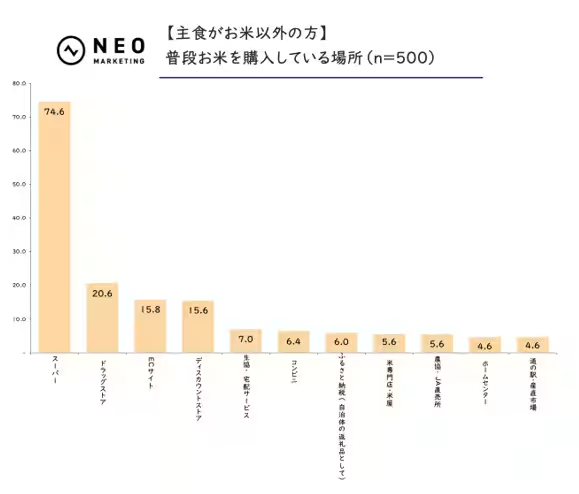

普段の購入場所の変化

お米の購入先としては、依然として「スーパー」が74.0%と圧倒的であり、ネットスーパーや電子商取引といった新しい形態に対する選択肢はあまり広がっていないことも注目されます。リアル店舗での購入が多い理由には、銘柄や価格を直接比較したいというニーズがあると考えられます。

消費者の心理と今後の展望

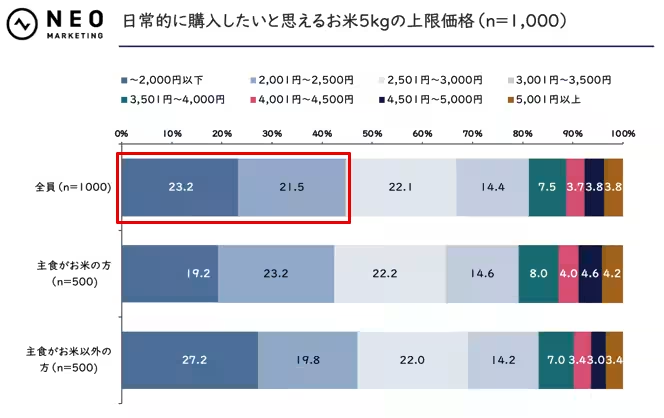

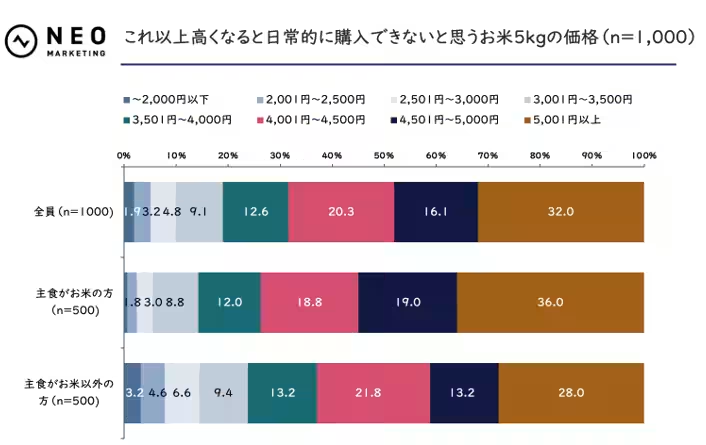

消費者が感じるお米の「日常的な上限価格」は5,000円というラインがあることも明らかになりました。これを超えると心理的なハードルが高くなり、購入を躊躇する人が増える傾向があります。

結論

この調査は、ただお米の高騰に留まらず、消費者の選択がどのように変化しているのかを反映した結果です。お米の代替として登場する食品や、家庭の経済的負担がどのように影響していくのか、今後の動向に注目が集まります。利用者は今後の生活スタイルへの影響を考え、お米を含む食品の選び方を見直す必要があるでしょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。